पत्रकारिता और स्वाधीनता संग्राम

भारतीय जनमानस जब निराश और अवसाद की स्थिति में "कोई नृप होहिं, हमें का हानी" की भावना के साथ जी रही थी, उसी समय स्वतन्त्रता और समानता की प्राप्ति के लिए पत्रकारों ने कमर कस ली । जन-सामान्य को अपने अधिकार और कर्त्तव्य के प्रति जागरूक कर उसके सम्पादन हेतु आहूत करने के लिए उन्हें तैयार किया । राष्ट्रहित में सर्वस्व न्योछावर करनेवाले पत्रों- पत्रकारों ने बुद्धिजीवि वर्ग में चेतना का संचार किया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उस समय के राष्ट्ररोग की एकमात्र औषधि महाशक्ति का उद्बोधन ही था ।

भारतीय जनमानस जब निराश और अवसाद की स्थिति में "कोई नृप होहिं, हमें का हानी" की भावना के साथ जी रही थी, उसी समय स्वतन्त्रता और समानता की प्राप्ति के लिए पत्रकारों ने कमर कस ली । जन-सामान्य को अपने अधिकार और कर्त्तव्य के प्रति जागरूक कर उसके सम्पादन हेतु आहूत करने के लिए उन्हें तैयार किया । राष्ट्रहित में सर्वस्व न्योछावर करनेवाले पत्रों- पत्रकारों ने बुद्धिजीवि वर्ग में चेतना का संचार किया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उस समय के राष्ट्ररोग की एकमात्र औषधि महाशक्ति का उद्बोधन ही था ।

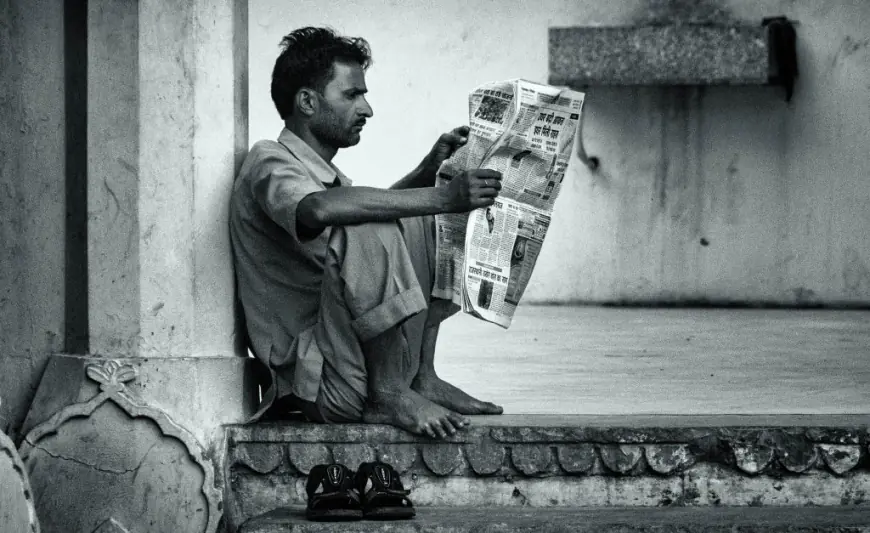

अकबर इलाहाबादी ने समाचारपत्रों की ताकत, पत्रकारों के जुनून एवं उसके प्रकाशन की कठिन राह को व्यक्त करते हुए कहा था,- "जब तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो।" प्रयाग की पत्र-पत्रिकाएँ, सम्पादक एवं पत्रकार स्वाधीनतासंग्राम के प्रति जनसामान्य की सुषुप्तावस्था में पड़ी राष्ट्रीयता की चिनगारी को ज्वाला बनाते रहे, जिससे प्रयाग की धरती सर्वाधिक आन्दोलनों और विरोध-प्रदर्शनों की गवाह बनी ।

अँगरेज़ी शासन के काले कानून पत्र-पत्रिकाओं पर कब जुर्माना या प्रतिबन्ध लगा देंगे, कहा नहीं जा सकता था; प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं को ज़ब्त कर लिया जाता था । लेखकों, सम्पादकों को कारावास, काले पानी की सज़ा तक भुगतनी पड़ती थी। कभी-कभी उन्हें लम्बी धनराशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी पड़ जाती थी; लेकिन सम्पादकों-पत्रकारों ने आज़ादी के आन्दोलन में अपनी यह भूमिका स्वतः तय की थी, अतः जेल और जुर्माने उनके हौसले को पस्त नहीं कर सके ।

१९०७ ई० में प्रकाशित 'स्वराज' साप्ताहिक उर्दू-समाचारपत्र ने शान्त जल में उठे ज़ोरदार हलचल का एहसास कराया था । इलाहाबाद की धरती से प्रकाशित इस समाचारपत्र को शान्तिनारायण भटनागर ने आरम्भ किया था। पूर्व में पंजाब के एक समाचारपत्र में उपसम्पादक के रूप में कार्य कर चुके भटनागर जी को समाचारपत्र- प्रकाशन का अनुभव था। कुछ दिनों तक वे अँगरेज़ों की चाकरी में भी रहे। उन्होंने अचानक नौकरी छोड़ दी। ऐसे में, चिन्ताग्रस्त भटनागर जी को देखकर उनकी पत्नी ने कारण पूछा, तब उन्होंने कहा- एक साप्ताहिक पत्र निकालने की इच्छा है। सोचता हूँ, बिना धन के यह कैसे संभव हो पायेगा?

'स्वराज' के लिए भटनागर जी के मन में समर्पण, स्वाधीनतासंग्राम की राह में युवाओं का आह्वान करने का संकल्प देखकर उनकी पत्नी ने अपने स्वर्णाभूषण अपने पति के सम्मुख रख दिये। इन्हीं आभूषणों को बेचकर साप्ताहिक अखबार 'स्वराज' का प्रकाशन आरम्भ हुआ ।

राष्ट्र को समर्पित 'स्वराज' के नौ सम्पादकों को अँगरेज़ सरकार के क्रूर दमन का शिकार होना पड़ा। पंजाब के फील्ड मार्शल लद्धाराम इसी पत्र के सम्पादक थे। स्वराज' के पूर्व–सम्पादक को जब अण्डमान भेजा गया तब लद्धाराम पंजाब से इलाहाबाद आये और स्वराज' का सम्पादन किया। उनके तीन सम्पादकीय लेखों के कारण उन्हें १०, १०. १० अर्थात् ३० वर्षो तक काले पानी की सजा दी गयी। वास्तव में, स्वराज' साप्ताहिक देश-भक्ति की कसौटी था । राष्ट्रीय दृष्टि से यह पत्र अनोखा था, जिसके सम्पादक होने का अर्थ ही था, काले पानी की सजा भुगतना ।

'स्वराज' के सम्पादक पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन में प्रयुक्त पंक्तियाँ अविस्मरणीय हो चुकी हैं- "चाहिए 'स्वराज' के लिए एक सम्पादक । वेतन दो सूखी रोटी, एक गिलास ठंडा पानी और हर सम्पादकीय पर दस वर्ष जेल।" 'स्वराज' के पहले अंक (नवम्बर, १९०७ ई०) के प्रकाशन के द्वारा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह का अभिनन्दन किया गया। 'स्वराज' ने अपनी सामग्री द्वारा राष्ट्रीय अपमान के अवसान और स्वतन्त्रता के विहान की कामना सदैव प्रकट की, जिसको पूरा करने के लिए निर्भीक लेखन और अँगरेजी शासन के विरोध में प्रकाशन अनवरत चलता रहा, जिसके अपराध में शान्तिनारायण भटनागर, रामदास, होरीलाल वर्मा, बाबूराम हरी, मुंशी रामसेवक, नन्दलाल चोपड़ा, लद्धाराम कपूर और पंडित अमीर चन्द्र बम्बवाल को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। पत्र की सपाटबयानी और निर्भीकता का प्रमाण है कि 'रौलेट कमीशन के सर शैटेल, सर बासिल स्काट, सी० वी० कुमारस्वामी, बर्नेलोवेट तथा पी० सी० मित्तल ने इस पत्र का उल्लेख कमीशन की रिपोर्ट में किया।

इलाहाबाद के व्यस्ततम इलाके में शामिल चौक के नीम के पेड़ (१८५७) पर अंगरेज़ी शासन द्वारा एक साथ सैकड़ों क्रान्तिकारियों को फाँसी पर लटका दिया गया। १३ वर्षीय बालक बालकृष्ण भट्ट ने जब यह दृश्य देखा तब उसका मन अँगरेज़ों के खिलाफ घृणा और आक्रोश से भर गया । १८७६ ई० मे कुछ सजग विद्यार्थियों ने 'हिन्दीवर्द्धिनी' सभा का गठन किया। इस सभा में सर्वसम्मति से फ़ैसला लिया गया कि एक ऐसी पत्रिका निकाली जाये, जो अँगरेज़ों की नीद उड़ा दे । आर्थिक सहयोग के रूप में सभी को ४-४ रु० जमा करने की बात भी हुई; लेकिन कई विद्यार्थी स्वतः इससे अलग हो गये। अब जो लोग साथ रह गये, उन्होंने बालकृष्ण की अगुआई में 'हिन्दी प्रदीप' पत्रिका की योजना को साकार रूप दिया। हिन्दी प्रदीप का प्रथम अंक १८७७ ई० को प्रकाशित हुआ था। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर लिखा था :- " शुक सरस देश सनेह पूरित, प्रगट होय आनन्द भरै । बलि दुसह दुर्जन वापु सो, मनिदीप समथिर नहिं टरै । सूझे विवेक विचार उन्नति, कुमति सब या में जरै । हिन्दी प्रदीप प्रकाश मूरख ताहि भारत तम हरै ।"

इस पत्रिका से कई लेखकों- पत्रकारों का अस्तित्व उभरा, जिनमें राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, आगम शरण, श्रीधर पाठक, मदनमोहन शुक्ल, पं० माधव शुक्ल, परसन आदि मुख्य थे। महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू रतन चन्द्र, सावित्री देवी भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे थे। सत्य और निर्भीक पत्रकारिता, सम्पादन और लेखन हिन्दी प्रदीप की पहचान थी।बालकृष्ण भट्ट ने तमाम विपरीत परिस्थितियों एवं चुनौतियों के साथ भी अपनी ओजस्वी विचारधारा और निर्भीक पत्रकारिता से क्रान्ति की मशाल जलाये रखी।

१९०५ ई० में जब बंगालविभाजन का हर ओर विरोध हो रहा था. एक सभा प्रयाग में किले के समीप यमुना के किनारे आयोजित हुई। लगभग ४०० की संख्या में लोग मौजूद थे। बालकृष्ण सभा को सम्बोधित कर रहे थे। उनके सख्त तेवर पर अँगरेजी जासूसों की नजर न जाये, इसलिए किसी ने उनके वस्त्र को खींचते हुए सँभल कर बोलने को कहा। बालकृष्ण भट्ट ने इस पर अपनी निर्भीकता का परिचय देते हुए कहा था :- "हमार अंगरखा खींचत हौ चाहत हौ हम बोली न लगी है हिय में आग, कही हम काहे न ।"

प्रयाग प्रेस से आरम्भ हुआ 'हिन्दी प्रदीप' १८७७ ई० में सरस्वती यन्त्रालय में और फिर यूनियन प्रेस में छपा। अँगरेजी राज में छपवाना कठिन हो रहा था, अतः अलग-अलग प्रेस में छपवाने की बाध्यता बनी रही। कई बार बालकृष्ण भट्ट को नामचीन मुद्रक यह भी कहने लगे थे, "पं० जी! आप यहाँ न आयें, आपके आने से हमारी छवि खराब होती है।" पं० जी के बगावती तेवर के चलते हर प्रकार के विरोधी स्वर की रचनाएँ 'हिन्दी प्रदीप' में छपती रहीं और अँगरेज़ी राज के लिए मुश्किल पैदा होती रही। सम्पादक के निर्भीक सोच के परिणामस्वरूप माधवराव शुक्ला की कविता 'बम क्या है' का प्रकाशन हिन्दी प्रदीप में हुआ, जिसे अँगरेज़ी शासन का विरोधी स्वर माना गया और यह प्रेस और पत्र बन्द कर दिया गया था। इलाहाबाद में छपनेवाला पहला अख़बार अँगरेज़ी 'पायनियर' (१८७६) था, जिसे अँगरेजी शासन की नीतियों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित किया जाता था। इसकी लोकप्रियता के कारण पायनियर प्रेस के आसपास का क्षेत्र पायनियर के प्रथम सम्पादक सर जार्ज एलन के नाम से 'एलनगंज' कहा जाने लगा । यह पत्र लंदन तक पढ़ा जाता था । साप्ताहिक से प्रारम्भ होकर यह समाचारपत्र कुछ ही दिनों में दैनिक पत्र बन गया।

२४ अक्तूबर, १९१० ई० को इलाहाबाद से 'द लीडर' अँगरेजी समाचारपत्र का प्रकाशन होने लगा था। न्यूज पेपर लिमिटेड' नाम की कंपनी के ज़रिए निकलनेवाले लीडर में पहले से निकलने वाला 'इंडियन पीपुल्स' भी समायोजित कर दिया गया। सी० वाई० चिंतामणि इसके प्रथम सम्पादक रहे। इस पत्र का आरम्भ पं० मदनमोहन मालवीय ने किया था। अँगरेजी शासन के खिलाफ जनचेतना का विस्तार इसका मुख्य उद्देश्य था । लीडर का हिन्दी-संस्करण भारत के नाम से १९२१ ई० में आरम्भ हुआ था। क्रान्ति के स्वर लेकर 'लीडर' और 'भारत' का प्रकाशन चल ही रहा था कि इसके प्रकाशन में आर्थिक गतिरोध आने लगे। पत्र का प्रकाशन अवरुद्ध होने लगा था,लेकिन तभी पं० मदनमोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय का कार्य बीच में ही छोड़कर विकल्प की तलाश में लग गये। संसाधन न मिलने पर वे अपनी पत्नी के सम्मुख पहुंचे और अपने पाँचवें पुत्र के रूप में 'द लीडर' और 'भारत' की जीवन की याचना करने लगे। उनकी पत्नी ने सहर्ष अपने आभूषण एवं जमापूँजी उनको दे दी। इस प्रकार यह पत्र बच गया।

सरस्वती में प्रकाशित १९०० ई० में चिन्तामणि घोष ने 'सरस्वती' पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया था। प्रारम्भ में इसका सम्पादन नागरी प्रचारणी सभा के पाँच सदस्य करते थे। दो वर्षों के बाद इसका प्रकाशन बाबू श्यामसुन्दर दास करने लगे। १९०३ से १९२० ई० तक इसका संपादन पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किया, तत्पश्चात् पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी- जैसे अन्य विद्वानों ने इसका सम्पादन किया।

सरस्वती में प्रकाशित लेख और सम्पादकीय में राष्ट्रीयता की भावना सदैव सर्वोपरि थी। महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में जुलाई, १९०३ के अंक में गांधी जी के विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार आन्दोलन बहुत पहले स्वदेशी की भावना को पुष्ट करते हुए लिखा था :- "अपना बोया आप ही खावें। अपना कपड़ा आप बनावें।।" सरस्वती' के नवम्बर, १९०६ ई० में लिखा गया था :- “हे भामिनिओं, कुल कामिनियों, ये चूडियाँ हैं परदेशियों की । कलंक भारी पहनो इन्हें, जो छोड़ो, जरा तो मन में लजाओ।"

प्रयाग की पत्र-पत्रिकाओं में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में क्रान्ति के स्वर मुखरित होते रहते थे। १९०७ ई० में वसंतपंचमी के दिन पं० मदनमोहन मालवीय ने 'अभ्युदय' का प्रकाशन आरम्भ किया था । सुन्दरलाल ने 'कर्मयोगी', फिर 'भविष्य' नामक साप्ताहिक समाचारपत्र का प्रकाशन आरम्भ किया था। पंडित सुन्दरलाल की पुस्तक 'भारत में अँगरेजी राज' प्रकाशित होने के साथ ही ज़ब्त हो गयी। गांधी जी ने इसे 'जिंदा बम' की संज्ञा दी थी । १९०६ ई० में कृष्णकान्त मालवीय ने 'मर्यादा' नाम से पत्रिका आरम्भ किया । १९१४ ई० में संस्कृत मासिक पत्रिका 'शारदा' प्रकाशित होने लगी थी । १९२० ई० में प्रारम्भ हुए 'चाँद' नामक मासिक पत्र का 'फाँसी' अंक बहुत चर्चित रहा। पायनियर के जवाब में अयोध्यानाथ द्वारा निकाला गया अखबार 'इंडियन हेराल्ड', 'इंडिपेंडेंट' जैसे पत्र क्रान्ति के स्वर को निनादित करते रहे। "पत्रकारों के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाता है" महादेवी वर्मा के द्वारा कहे गये वाक्य का एक-एक शब्द स्वतन्त्रता आन्दोलनों में इलाहाबाद के पत्र-पत्रिकाओं, सम्पादकों एवं पत्रकारों की भूमिका को अभिव्यक्त करता है।

स्वतन्त्रता आन्दोलनों के समय प्रयाग में पत्रकारिता राष्ट्रीयता का पर्याय थी। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय अस्मिता, एकता, अखंडता, स्वतन्त्रता एवं देशभक्ति के प्रति भारतीय जनमानस को प्रेरित करना था। अधिकतर पत्रकार, स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़े हुए थे । स्वतन्त्रतासंग्राम के समय जनजागरण, समाजसुधार, शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत् कर अँगरेज़ी शासन के ख़िलाफ़ आन्दोलनों को गति देने का कार्य प्रयाग की भूमि पर लगातार हुआ । यहाँ की पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से सम्पादकों एवं पत्रकारों ने जिस निष्ठा एवं समर्पण के साथ अपनी लेखनी का प्रयोग किया, उसका ही परिणाम था कि स्वाधीनता के लिए सर्वाधिक आन्दोलन प्रयाग की धरती पर ही हुए।

-उर्वशी उपाध्याय

What's Your Reaction?

Like

2

Like

2

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0