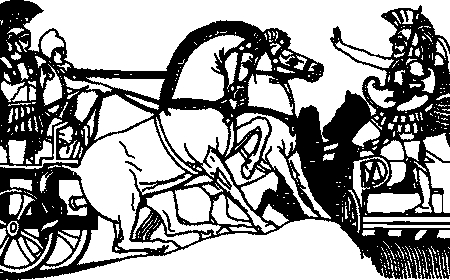

अश्वत्थामा

‘अश्वत्थामा’

शिला पर बैठे देख गगन,

कांटों सी चुभती आज पवन,

भीग– भीग जाती है नयन,

हाय ! क्यों अनल सा जलता तन,

अंतर व्यथा अभिशप्त,अंग अपंग सा,

जाते फोड़े फूट फूट,रक्त जमा जंग सा,

युग युग काटे है इस भू पर एक गात में,

नहीं सोया सह विवशत अगणित रात मैं,

हे कृष्ण! है शोक मेरे अभिमान टूटने का,

अब समय दो,इस देह को,युग छूटने का,

जानता हूं— नर नहीं , नरपशु था मैं,

नर भी न था कदापि, केवल पशु था मैं,

अगणित किए थे अत्याचार मैंने,

फिर द्विजपुत्र का पाया क्यों अधिकार मैंने,

हाय ! तत्क्षण टूटा क्यों न था तन वहां,

क्यों न अग्नि में फिर जला था मन वहां,

एकाध खड्ग, इस देह पार भी होता,

तो न जीवित रहता,पाप कभी न होता,

क्या अधिकार था कि निर्दोष के प्राण हरूं,

भोगूं दंड आज ही,कहो कृपानिधि क्या करूं,

उनको न्याय मिले,धर्म आज उस ओर हो,

भोगूं दंड आज ही,चाहे क्रूर हो, कठोर हो,

इतने युगों से पश्चाताप ही तो करता आया,

इतने युगों से प्रत्येक दिवस मरता आया,

इतने युगों से पाप –पुण्य करता आया,

पशुता पर मानव – मूल्य धरता आया,

अब मुझे भी पुष्प–सा पल्लवित होना है,

सुंदर समतल पर, जीवन सुंदर बोना है,

अब वहां ही रमेगा मेरा निर्मम चित,

जहां प्रभु के पदचिह्न होंगे अंकित,

अब मुक्ति दो ! भक्ति दो !

सलिल दो ! भुक्ति दो !

शिला पर बैठे देख गगन,

कांटों सी चुभती आज पवन,

एक अक्ष पर निस्तब्ध तन,

फिर – फिर विचारता मन,

जिसने नग्न होती देखी असहाय वामा,

जिसने धर्म के शिविर में रह अधर्म थामा,

जिसके रहे विगत कुल के पावन कामा,

शिला पर मौन बैठा,यह कौन अश्वत्थामा ?

अश्वत्थामा ? अश्वत्थामा? अश्वत्थामा?

—संजय कुमार ‘साहित्यबंधु’

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0