`मेरी पूजा हार गई तो मेरा इसमें क्या जाएगा!

लेकिन डर तो ये है दुनिया तुझको भी बदनाम करेगी।'

Kavi-Bharat-Bhushan : जब हम जग से टकराकर कभी एकांत में अपने निकट आते हैं तब हमारे हृदय से कविता का जन्म होता है। ऐसे ही किसी पल में जब हृदय चोटिल और घायल हो जाता है तब गीत गर्भधारण करता है। यह होता है एक सच्चे कवि हृदय व्यक्ति के साथ। यह किसी न किसी रूप से आहत प्रेमी हृदय की विचलित सांसों भरी आत्मा की जीवन यात्रा का संबल है जो अंधे की लाठी समान है। ऐसे में संवेदनशीलता घनीभूत होने लगे तब स्वयं के जीवन ही नहीं वरन सृष्टि के जड़-चेतन से भी आत्मिक जुड़ाव अवश्य ही होने लगता है और किसी की व्यक्तिगत सुख-दुख की अनुभूतियों की तरंगें अपने हृदय को आंदोलित करने लगती हैं। ऐसी अवस्था घटने पर एक समय पर काव्य नवनीत प्रकट हो ही जाएगा, यह निश्चित है।

यद्यपि कथा-कहानी के साथ भी ऐसा ही कुछ संयोग घटित होता है। पर उसमें लगभग एक भावदशा और घटनाक्रम का प्रवाह ही वेग से बहुत समय तक दौड़ता चला जाता है।

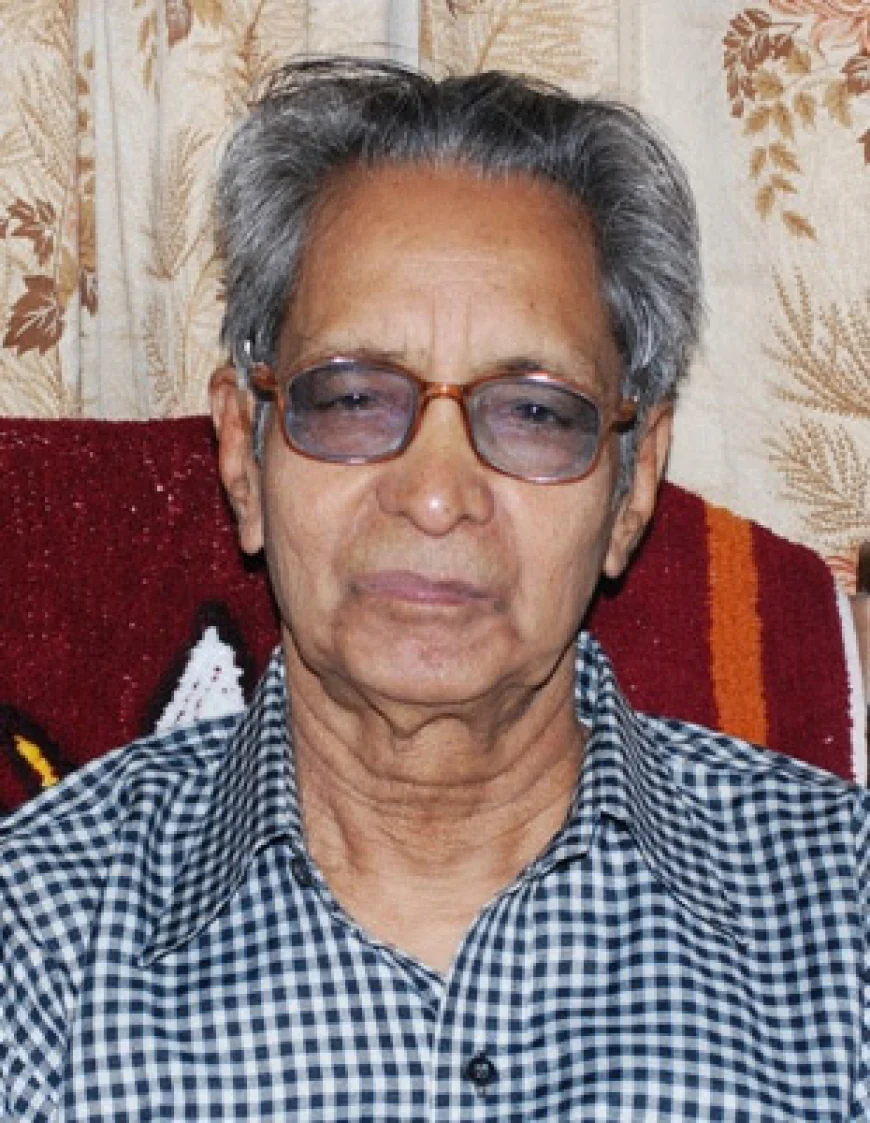

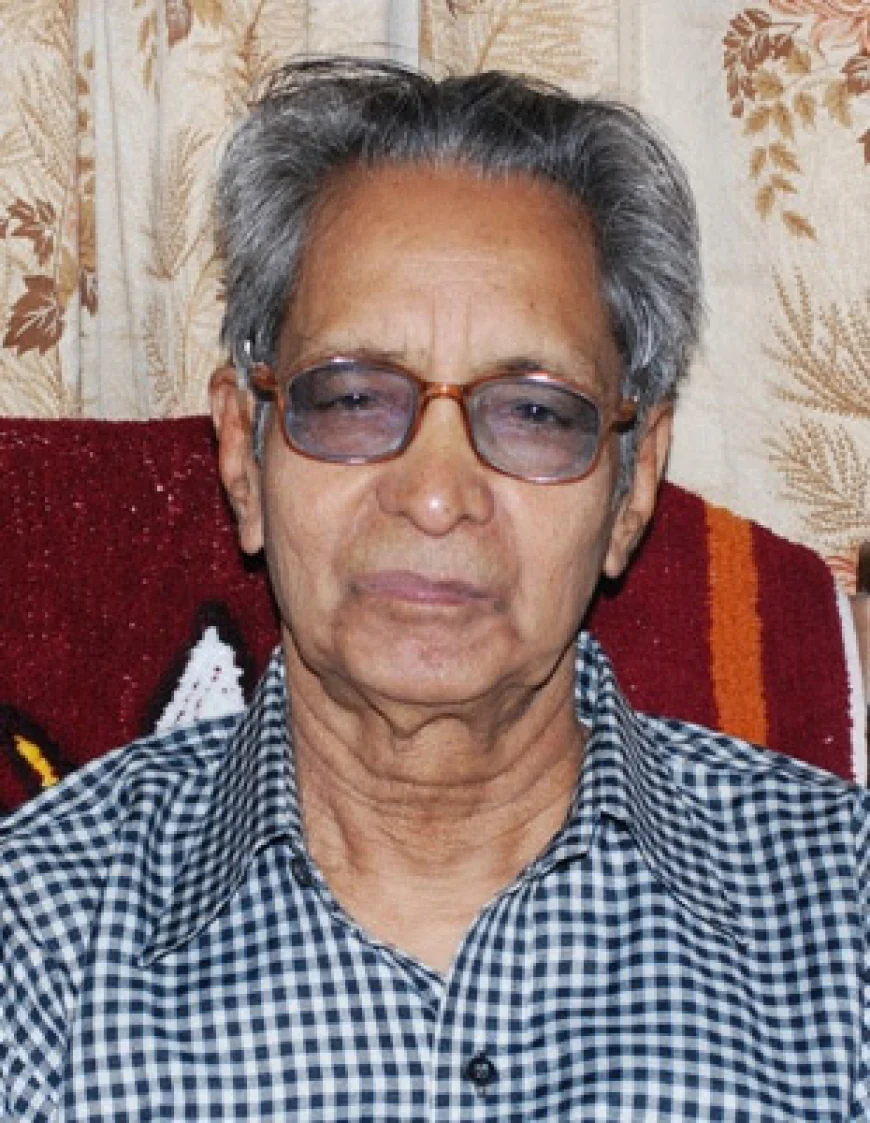

ऐसे ही ग्रह-नक्षत्रों में एक कवि हृदय ने ८ जुलाई १९२९ को वास्तविक रूप से छोटी दीपावली को जन्म लिया। `संकल्प रथ, मासिक पत्रिका' जिसके संपादक एवं प्रकाशक प्रख्यात कवि पत्रकार राम अधीर, भोपाल रहे हैं जनवरी २००९ के अंक में कवि भारत भूषण जी ने स्वयं लिखा है कि `मेरी माँ का जीवन भी करुणा, क्लेश और निर्धनता में बीता था।' कवि को भी वह अभाव पग-पग झेलना पड़ा। कवि लिखते हैं कि 'पिता बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। मैं अकेले में चुपचाप रो पड़ता था। इन्हीं दिनों शरत को पढ़ा और मैं और अधिक वेदनामय हो गया। रो-रो कर पढ़ा, विराजबहू, देवदास, परिणीता को। मैं जैसे स्वयं देवदास हो गया।'

जब किसी सूखे पहाड़ पर भी बदलियां टूट कर बरस पड़ती हैं तो वहां से जगह-जगह पानी के झरने फूट पड़ते हैं। यहां तो भारत भूषण जी मानो एक माखन का पहाड़ लेकर ही पैदा हुए थे जो तनिक सी भी तपिश और यादों की बरसात से इस प्रकार पिघल उठते कि गीत का झरना फूट जाता। `उन्होंने अपने गीत लिखे हैं' यह कहना शायद बेमानी होगा क्योंकि उनके हृदय से तो गीत की धारा कल-कल करके चली तो अधरों तक आते-आते गीत बनते गए। वहीं कलम का सहारा लेकर डायरी के सरोवर में ठहरते गए। उनके पिता का नाम बाबूलाल तथा माता का राज देवी था। उन्होंने एम.ए. तक शिक्षा प्राप्त की और इंटर कालेज में हिंदी के अध्यापक हो गये। उनका परिणय शारदा जी के साथ वर्ष १९४९ ई. में हुआ। पुत्री दामाद और नातिन जूही, वीरेंद्र और गीतिका तथा पुत्र,पुत्र वधु और पौत्र द्वय कुमार पाटल, रेखा, रजत, वरदान से उनका परिवार बना।

उन्होंने १९५१ से ही काव्य लेखन आरम्भ कर दिया। आरंभिक काल में उनका प्रमुख रस वीर था परंतु शीघ्र प्रेम और विरह प्रधान गीतों की रचना करने लगे। `सागर के सीप' १९५८ `ये असंगति' १९९३ और `मेरे चुनिंदा गीत' २००८ में प्रकाशित पुस्तकें हैं। `धर्मयुग', `साप्ताहिक हिंदुस्तान', `नवनीत', `कादम्बिनी', `आजकल' आदि प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में लगभग पचास वर्ष से उनके गीत निरंतर छपते रहे। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर भी उनकी रचनाओं का प्रसारण रहा।

देश के प्रसिद्ध काव्य मंचों पर उनकी सन् १९५१ साल से प्रमुखता से उपस्थित रही और वह भी देश के जाने-माने कवियों शायरों गीतकारों के साथ। उनके गीतों को उन्हीं के कंठ से सुनना मानों अमृत पान करना जैसा था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा उनको सम्मानित किया गया। उ.प्र. हिंदी संस्थान वर्ष २००४ में उन्हें `साहित्य भूषण' सम्मान प्रदान किया गया।

सन १९७५ से मेरा उनके घर में प्रवेश हो गया था और तब से निरंतर उनके जीवन पर्यंत दिसंबर २०११ तक मैं भी उनके प्रेम की छाया पाने का हकदार बना रहा। उनका पुत्र और मैं घनिष्ठ मित्र और सहपाठी थे तो जूही मेरी प्रिय बहन हो कर आज भी मुझ से उसी अपनत्व से जुड़ी है। जूही बहन ने अपने पापा के लिए सफेद उन का एक मफलर बनाकर तैयार किया तो बिल्कुल वैसा ही एक मफलर बहन जी ने मुझे भी स्वयं बुनकर दिया जो आज भी मेरे पास है। सर्दियों में उसका उपयोग करता हूँ और प्रेम की अनुभूति करता हूँ। मैं अक्सर ही हर दूसरे दिन शाम को उनके घर जाया करता था और रात्रि में ८-९ बजे के आसपास अपने घर लौटता। हम सभी मित्र उनकी संतान की तरह ही पापा और मम्मी कह कर संबोधित करते थे। वह अक्सर मुझसे कहते- `बेटा अभी जा तो नहीं रहा? अभी थोड़ा ठहर! ले एक चिट्ठी पूरी कर रहा हूँ इसे डाकखाने में डालते जाना। औरों को दूंगा तो पता नहीं कितने दिन जेब में ही डालकर घूमते रहेंगे।'

उनकी सरलता का एक उदाहरण का मैं स्वयं गवाह हूँ। शाम के लगभग पांच बजे वह तैयार होकर बोले कि मेरा खाना मत बनाना मैं एक विवाह समारोह में जा रहा हूँ। घर पर खाना बन गया और सभी परिवारजनों और उपस्थित हम सभी मित्रों ने भी खाना खा लिया। ८:३० बजे तक वह भी वापस आ गए। उनसे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे? तो बोले कि किसी ने वहां कुछ पूछा ही नहीं तो मैं शगुन देकर ऐसे ही बिना कुछ खाए वापस आ गया।

अब उनके काव्य संग्रह सरोवर की ओर चलें और भाव सागर में जी भरकर डुबकी लगाएं। इस गीत में उनकी कलम कितनी सहजता के साथ मानवीय सम्बंधों की खरी-खरी व्याख्या कर डालती है।

`मन ! ये संबंधों के काँटे/ उतने फैले जितने छाँटे !

साँसों के बीच-बीच फैली/ कैसी अद्भुत ये नागफनी।ये केश रहे ये होंठ रहे/ ये वक्ष रहा ये देह बनी।

कुछ ने इनसे चुंबन छीने/ कुछ ने इनको आँसू बाँटे।'

अब यह देखें कि मानवीय सम्बंधों में आई कटुता समाप्त होने के लिए एक प्रार्थना किस भांति निकल पड़ती है -

`कोई सूरज इतना कर दे

धर्म को बनाकर प्रेम गीत जन जन के होंठों पर धर दे ।

हम एक-दूसरे के सन्मुख/ आदमी नहीं हों दर्पण हों। प्यासों को मानसरोवर हों/साँपों तक को चंदनवन हों।

कोई बादल इतना कर दे /अपनी करुणा का गीलापन/ प्राणों के खेतों में भर दे!

पूरब में जो भी किरन उगे/ पश्चिम तक उसका पीहर हो/ उत्तर के शांति कपोतों का दक्षिण में घर रामेश्वर हो।

कोई मौसम इतना कर दे / सबको फूलों का तकिया दे /सबको खुशबू की चादर दे !'

प्रिय से मिलने की अधीरता को किस प्रकार विवशता का सामना करना पड़ रहा है -

`आज दुबारा प्राण तुम्हारा प्यार भरा मन बुला रहा है।

आ तो जाता पास तुम्हारे पर तन बंधन लग रहा है।

फूलों ने मुसकान चुरा ली अँखियाँ छीन धरीं काजल ने

नयनों के अनबींधे मोती मोल ले लिए जमुना जल ने

घेर रहीं घर की दीवारें पवन पहरुआ जाग रहा है।'

मनुष्य सम्बंधों का निर्वाह करते करते आखिर क्या हासिल करता है -

`आधी उमर करके धुआँ यह तो कहो किसके हुए।़

परिवार के या प्यार के/ या गीत के या देश के/ यह तो कहो किसके हुए!

कंधे बदलतीं थक गईं/ सड़कें तुम्हें ढोती हुईं।

रितुएँ सभी तुमको लिए/ घर-घर फिरीं रोती हुईं।

फिर भी न टंक पाया कहीं/टूटा हुआकोई बटन।

अस्तित्व सब चिथड़ा हुआ/गिरने लगे पग-पग जुए’।

पिंजरे में ही जीवन व्यतीत करने वाले पंछी की व्यथा कवि ने इन पंक्तियों में उतारी-

`मैं बिका हुआ पंछी पिंजरे में बंद पड़ा।

मुझको आज़ाद उड़ानों का अधिकार नहीं/

नीली छतरी वाला मेरा संसार नहीं।

उस दिन धरती माँ रूठ गई मेरे तन से

जब पहला-पहला रुआँ उतरने वाला था

नभ ने भी अपनी छाया से कर दिया अलग

जब मैं उड़ने के लिए सिहरने वाला था।'

उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत `ये असंगति' की पंक्तियां देखिए -

`स्वप्न के शव पर खड़े हो/माँग भरती हैं प्रथाएँ

कंगनों से तोड़ हीरा/खा रहीं कितनी व्यथाएँ

ये कथाएँ उग रही हैं/नागफन जैसी अबोई

सृष्टि में है और कोई/दृष्टि में है और कोई।

जो समर्पण ही नहीं हैं/वे समर्पण भी हुए हैं

देह सब जूठी पड़ी है/प्राण फिर भी अनछुए हैं

ये विकलता हर अधर ने/कंठ के नीचे सँजोई

हास में है और कोई/प्यास में है और कोई।'

अपने जीवन अपने भाग्य का लेखा बांचते हुए किसी अन्य नहीं वरन स्वयं के जाने-अनजाने कर्मों को जिम्मेदार ठहराते हुए कह उठते हैं -

`तू मन अनमना न कर अपना/ इसमें कुछ दोष नहीं तेरा

धरती के काग़ज़ पर मेरी/ तस्वीर अधूरी रहनी थी

शायद मैंने गत जनमों में/ अधबने नीड़ तोड़े होंगे

चातक का स्वर सुनने वाले/बादल वापस मोड़े होंगे

ऐसा अपराध हुआ होगा/जिसकी फिर क्षमा नहीं मिलती

तितली के पर नोंचे होंगे/हिरनों के दृग फोड़े होंगे

अनगिनत कर्ज चुकाने थे/इसलिए जिंदगी भर मेरे

तन को बेचैन भटकना था /मन में कस्तूरी रहनी थी

तस्वीर अधूरी रहनी थी।'

धार्मिक कार्यों में नदियों में दीप-दान को महसूस कर लिखते हैं -

`जल में विसर्जित दीप हम जाने कहाँ बहते चले

झिलमिल सलिल करते हुए/ तम में किरन भरते हुए

मँझधार की गोदी चढ़े भी आग में दहते चले।'

उनके गीतों की कुछ चुनिंदा पंक्तियां देखिए -

`मैं हूँ बन-फूल भला मेरा कैसा खिलना क्या मुरझाना,

मैं भी उनमें ही हूँ जिनका जैसा आना वैसा जाना।'

`मैं चलती-फिरती एक बुराई हूँ,

बचकर रहना उजले दामन वालो !

तुम सभी देवता हो इंसान नहीं/

शबनम से सरल तरल पाषाण नहीं !

पत्थर तो मैं हूँ अब भी जीता हूँ/

जब जीने का कोई अरमान नहीं !

कोई दर्दीली याद सताती है/

मुझ पर बेहोशी छाई जाती है

हैं गीत अधर पर केवल प्रीत भरे

बचकर रहना पूजा-अर्चन वालो।'

`तन तुमको बेचा है इसके अर्थ नहीं मन भी बेचा है।

बिकता है सिन्दूर हाट में नहीं सुहाग बिका करता है।

वीणा चाहे जहाँ खरीदो किंतु न राग बिका करता है।

यदि सूनापन मिट जाता तो नभ दे देता चाँद - सितारे।

कलियाँ हों नीलाम, न उनका गंध पराग बिका करता है।

हथकड़ियों - सा बुरा लगेगा या दमकेगी भरी कलाई।

यह तो भाग्य तुम्हारा मैंने तो केवल कंगन बेचा है।'

'डर लगता है शीश झुकाते अपने वंदन सुमन चढ़ाते

कहीं न मेरा भाल! कलंकित कर दे पावन चरण तुम्हारे।

मन ने कैसी की नादानी जो तुमको पाने को मचला

जैसे नन्हा जुगनू सूरज की पूजा करने को निकला।

तुमको अपनी पीर सुनाऊँ इतनी शक्ति कहाँ से लाऊँ,

सावन भादों बन जाएँगे धुले गगन से नयन तुम्हारे।'

या

‘जब से तुम बिछड़े हो मेरी परछाई भी हुई पराई !

चाँद गरम हो गया तभी से अंगारे बन गए सितारे।

तुम क्या रूठे हो उपवन से कलियों पर चल गए दुधारे।

बरस रहीं फूलों की पलकें, धूल भरी कुंजों की अलकें।

ऐसी पीर जगी कोयल में गा-गाकर भी सुला न पाई !

कितने सूरज थककर डूबे कितनी सिर से धूप उतारी।

बहला-बहला चाँद सुलाए झुंझला - झुंझला रात गुजारी।

इस खोए - खोए जीवन में, उजड़े - उजड़े सूनेपन में।

मेरी धीर बँधाते भोले गीतों की आँखें भर आईं ।'

भारत भूषण जी की कलम से ऐसी सरिता प्रवाहित होती है कि जिसने एकबार भावपूर्ण होकर डुबकी लगाई तो बाहर आने का मन होगा ही नहीं।

लेकिन वास्तविकता में दुख की बात यही है कि हमने अपने जीवन में साहित्य से दूरी बना ली है और सुख-साधनों के लिए आंखें मूंद कर धनार्जन में लिप्त हैं। मंचों पर फ़ूहड़ चुटकुले बाज़ी और काव्य के नाम पर एक तय सांचे में बिन स्वादे बिस्किट पैकेट के जैसे बिना संतुलित बे-सिर-पैर की कविताएं। बस अधिकांशतः यही बहुतायत में है। पुस्तक पढ़ना तो आठवां आश्चर्य बनकर रह गया है। अपनी बातें बस यहीं तक रखते हुए भारत जी के गीत का अंश विदा के बोल मान कर देखिएगा-

'जिसको किया प्रणाम उसी ने याचक जान सदा मुँह फेरा !

मन की बात न बोल बन सकी/ दृग की रात न बनी सबेरा !

पर अब ये मतवाली मीरा-पीर ज़हर के घूँट पिए है !

या तो मिट जाएगी या फिर कण-कण को घनश्याम करेगी।'

‘जब कभी अकेला पन जीवन में घिर आए

कोई प्रकाश किरन नज़र कहीं नहीं आए

तब इन गीतों के भावों से

राहत थोड़ी तुमको मिल जाएगी’।

अजय एकांत

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0