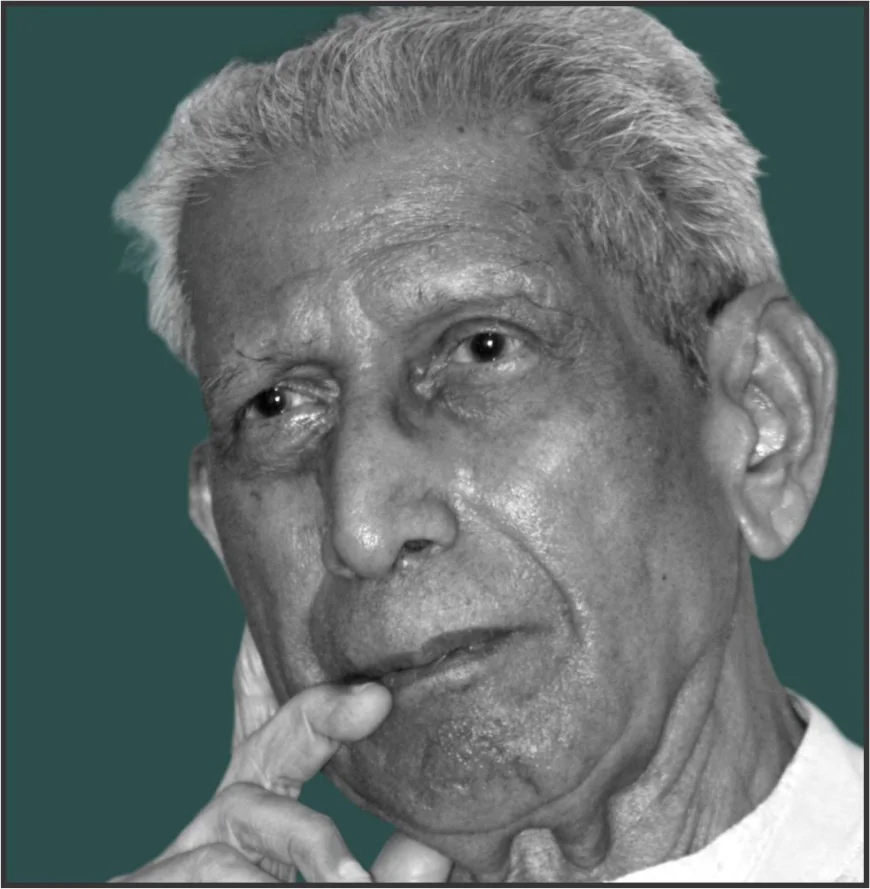

Namvar Singh Biography in hindi : फ्रांज काफ्काआधुनिक हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष-नामवर सिंह का नाम हिंदी साहित्य जगत में बड़े आदर एवं गर्व के साथ लिया जाता है। पढ़ाकू व्यक्तित्व के धनी नामवर सिंह निरंतर समसामयिक साहित्य से जुड़े हुए आधुनिक आलोचना के प्रतिस्'ापक तथा प्रगतिशील आलोचना के हस्ताक्षर थे। उन्होंने आदिकालीन साहित्य से शुरू करके नवीनतम कवियों एवं लेखकों पर अपनी आलोचना दृष्टि डाली है।

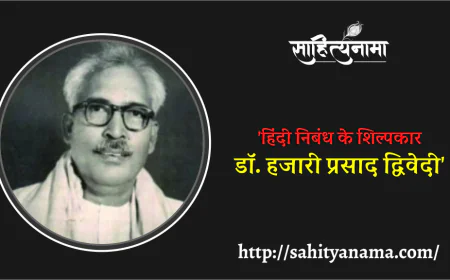

नामवर सिंह का जन्म २८ जुलाई१९२६ को उत्तर प्रदेश के वाराणसी (अब चंदौली) जिले के धानापुर ब्लॉक जीयनपुर गांव में हुआ था। कुछ समय तक १ मई१९२७ को उनकी जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता रहा। स्वयं नामवर सिंह अपनी जन्मतिथि इसी तारीख को मनाते रहे ।वस्तुतः स्कूल में नाम लिखवाते समय उनकी यह तारीख दर्ज हो गई थी ।उनके पिता का नाम नागर सिंह था और माता सफ़ीरा देवी थी। नागर सिंह के तीन पुत्र थे-नामवर सिंह, राम जी सिंह और काशीनाथ सिंह। नामवर सिंह, नागर सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके छोटे भाई काशीनाथ सिंह भी एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका परिवार एक सामान्य किसान परिवार था। उनके पिता एक शिक्षक थे और माता गृहिणी थीं।हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके गुरु थे।

नामवर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव कमालपुर से पूरी हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए वह वाराणसी चले गए। उन्होंने मैट्रिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज वाराणसी से पूरी की। उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा बनारस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। नामवर सिंह, रामजी सिंह और काशीनाथ सिंह तीनों भाई बाहर रहने लगे थे लेकिन तीनों का लगाव हमेशा गाँव से रहा। नामवर सिंह के पिता नागर सिंह ने घर की देखभाल करने के लिए जामवंत राजभर को बचपन से रखा था। तीनों भाई जामवंत राजभर को भाई जैसा प्यार देते थे। प्रत्येक दशहरा को तीनों भाई घर आते और कमालपुर का मेला देखने जाते ।बड़ा आदमी होने का उनको जरा भी गुमान नहीं था। वह जब गांव आते तो गांव वाले सिर्फ उनकी बातें सुनने आते ।तीनों भाई जब एक साथ बै'ते तो नामवर सिंह कम बोलते लेकिन उनकी छोटी बात का भी बड़ा अर्थ होता था।गांव में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वह चिंतित रहते थे। बचपन में नामवर सिंह के मझले भाई रामसिंह की पढ़ाई पिता ने रोक दी। वह खेती पर ध्यान देने की बात कह रहे थे। भाई की पढ़ाई छूटने की बात सुनते ही नामवर सिंह रू' कर घर के बाहर बै' गए दोबारा पढ़ाई शुरू करने की बात पर ही माने।

नामवर सिंह भले ही कम्युनिस्ट विचारधारा के थे किंतु सभी धर्मों का आदर करते थे। एक बार गांव वालों ने शिव मंदिर बनवाने के लिए चंदा मांगा तो उन्होंने कहा कि मंदिर के बजाय स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहिए। गांव वालों को बात अच्छी लगी किंतु जब वे मंदिर की बात पर अड़ गए तो नामवर सिंह ने शिव मंदिर की छत बनवाने के लिए पैसा दिया।

हिंदी साहित्य में एम.ए. पीएच.डी. करने के पश्चात वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे।१९५९ में चकिया चंदौली के लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा किंतु असफल रहे। इसके बाद उन्होंने सागर विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी काफी समय तक अध्यापन किया। हिंदी के अतिरिक्त उन्हें उर्दू, बांग्ला और संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। नामवर सिंह साहित्य के उच्च शिखर पर बैठे हुए विरले नामों में से एक है जिन्होंने हिंदी साहित्य और आलोचना को नये आयाम दिए हैं।

प्रगतिशील हिंदी आलोचना के क्षेत्र में डॉ. नामवर सिंह को एक प्रभावशाली एवं सशक्त आलोचक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रारंभिक काल के साहित्य से लेकर आधुनिकतम हिंदी कवियों और लेखकों की रचनाओं को अपनी आलोचना का विषय बनाया है। वे पृथ्वीराज रासो से लेकर मुक्तिबोध और धूमिल तक की समृद्ध काव्य परंपरा को समग्रता से ग्रहण कर उसका विवेचन करते हैं। यद्यपि उनका आलोचना कार्य अपभ्रंश साहित्य से प्रारंभ होता है, फिर भी नई कविता और समकालीन साहित्य पर उनकी टिप्पणियाँ अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती हैं।

नामवर सिंह ने अपने आलोचनात्मक लेखन की शुरुआत ‘हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान’ नामक ग्रंथ से की थी। इसमें उन्होंने अपभ्रंश साहित्य पर विचार करते हुए विचारशील टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं, जो उनकी गहरी दृष्टि और सजग सोच को दर्शाती हैं। उन्होंने इस कृति में मार्क्सवादी आलोचना पद्धति को सूक्ष्मता और सहानुभूति के साथ सामने रखा है। इसमें उन्होंने कुछ महत्त्वपूर्ण अपभ्रंश रचनाओं का परिचय देते हुए उनके सौंदर्यात्मक पक्षों को उजागर किया है। उनके अनुसार हिंदी और अपभ्रंश का भावपक्ष में तो ऐतिहासिक संबंध है, लेकिन छंदों और काव्यरूपों पर अपभ्रंश की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।

सिद्धों की रचनाओं पर उन्होंने यह विचार रखा कि इनमें जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। हेमचंद्र द्वारा उद्धृत अपभ्रंश दोहों की उन्होंने ऐसी संवेदनशील व्याख्या की है जिससे तत्कालीन समाज का सजीव और आत्मीय चित्र सामने आता है। ‘पृथ्वीराज रासो की भाषा’ के पा'-संपादन में उन्होंने हजारीप्रसाद द्विवेदी के साथ सहयोग करते हुए रासो पर आधारित कुछ लेख भी अपनी पुस्तक ‘पृथ्वीराज रासो: भाषा और साहित्य’ में सम्मिलित किए हैं। यद्यपि ये लेख परिचयात्मक हैं, फिर भी उनमें उनकी आलोचनात्मक क्षमता, सौंदर्य-बोध और संवेदनशील दृष्टि के दर्शन होते हैं। इन दो कृतियों में उनका आलोचक से अधिक शोधकर्ता एवं साहित्यिक इतिहासकार रूप प्रकट होता है, परंतु यही वह बिंदु है जहाँ से हिंदी साहित्य को मार्क्सवादी दृष्टि से देखने की नींव रखी जाती है।

‘छायावाद’ कृति में उन्होंने इस काव्यधारा की काव्यगत विशेषताओं को विश्लेषित करते हुए उसमें अंतर्निहित सामाजिक यथार्थ को सामने रखा है। यह कृति प्रगतिशील आलोचना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। बारह अध्यायों में विभक्त इस पुस्तक के शीर्षक छायावादी कवियों की काव्य-पंक्तियों से लिए गए हैं, जो विषय-वस्तु और निष्कर्ष के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। यहाँ विवेचन का क्रम गुण से नाम की ओर बढ़ता है और नामकरण को काव्य-संपदा के आधार पर सार्थक 'हराया गया है। हिंदी आलोचना में किसी वाद पर इतने वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से पहली बार विचार किया गया। इसमें रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद और छायावाद के रूप में इस परंपरा का समग्र विश्लेषण किया गया है। छायावाद की प्रमुख कृति ‘कामायनी’ में प्रयुक्त प्रतीकों और रूपकों पर उन्होंने गहन विचार करते हुए इसे आधुनिक सामाजिक समस्याओं से जोड़ा है। उनके अनुसार देव-संस्कृति का पतन हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों के पतन का संकेत है। हिमसंस्कृति को उन्होंने पुरानी जड़ता का प्रतीक और उषा को नवजागरण का प्रतीक माना है। मनु देवतुल्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कुमार लोकतांत्रिक चेतना का। देवासुर संग्राम को आत्मवाद और बुद्धिवाद के संघर्ष का रूप बताया गया है। इस प्रकार उन्होंने `कामायनी' को आधुनिक भारतीय सभ्यता के बहुआयामी चित्रण का प्रतीकात्मक महाकाव्य बताया है।

उन्होंने निराला की प्रमुख कविताओं ‘सरोज स्मृति’ और ‘राम की शक्तिपूजा’ का आलोचनात्मक विश्लेषण अत्यंत सहृदयता और भाषिक कलात्मकता के साथ किया है। कथा साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने प्रेमचंद और उनके समकालीन लेखकों के साथ-साथ नई कहानी आंदोलन के कथाकारों का भी गहराई से मूल्यांकन किया है। उनका सिद्धांत-निर्माण का कौशल उनकी पुस्तक ‘कविता के नए प्रतिमान’ में विशेष रूप से सामने आता है। इस कृति के पहले भाग में उन्होंने परंपरागत काव्य प्रतिमानों की विवेचना करते हुए उनकी सीमाएँ बताईं हैं और दूसरे भाग में नई कविता के संदर्भ में इन प्रतिमानों को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया है।

नामवर सिंह ने मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता ‘अंधेरे में’ की समीक्षा करते हुए आलोचना का एक नया द्वार खोला। उन्होंने इसे अस्मिता की खोज की कविता कहा, जहाँ कवि की अभिव्यक्ति ही उसकी अस्मिता बन जाती है। उनके अनुसार मुक्तिबोध की अस्मिता की तलाश दरअसल अभिव्यक्ति की तलाश है। उन्होंने कवि के आत्म-संघर्ष और सामाजिक संघर्ष के द्वंद्व को प्रमुख रूप से रेखांकित किया। साथ ही, रामविलास शर्मा की ‘नई कविता और अस्तित्ववाद’ में प्रस्तुत विचारों को चुनौती देकर उन्होंने मुक्तिबोध की रचनात्मकता को नए सिरे से स्थापित किया। परंपरा पर शर्मा जी की अवधारणाओं से असहमति प्रकट करते हुए उन्होंने ‘दूसरी परंपरा की खोज’ का प्रयास आरंभ किया।

नई कविता के संदर्भ में नए काव्य प्रतिमानों का प्रश्न उ'ाते हुए नामवर सिंह लिखते हैं – ‘कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने की दृष्टि से आत्मपरक नई कविता की दुनिया से बाहर निकलकर उन कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आना आवश्यक है जिन्हें किसी अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में सामान्यतः ‘लंबी कविता’ कह दिया जाता है।‘ कविताओँ के इस आत्मपरक वर्ग के विरुद्ध उन्होंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं का उदाहरण देकर सामाजिक वस्तुपरक काव्य मूल्यों की स्थापना पर ज़ोर दिया। ये कविताएँ अपनी दृष्टि में सामाजिक और वस्तुपरक हैं और आज के ज्वलंत एवं जटिल यथार्थ को अधिक से अधिक समेटने के प्रयास में कविता को व्यापक रूप में नाट्य-विचार प्रदान कर रहे हैं और इस तरह तथाकथित बिंबवादी काव्यभाषा के दायरे को तोड़कर सपाटबयानी आदि अन्य क्षेत्रों में कदम रखने का साहस दिखा रहे हैं।

कविता की आलोचना में उनकी पहचान सबसे अधिक बनी। उन्होंने जिन काव्य-मूल्यों की चर्चा की, उनमें भाव, भाषा और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों का गहरा समन्वय था। उन्होंने कविता को केवल कलात्मक रचना न मानकर सामाजिक संरचना से जुड़ी इकाई के रूप में देखा। उन्हें वाचिक परंपरा का श्रेष्ठ आलोचक भी माना गया। उनके कई व्याख्यान बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। १९५९ के एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आधुनिक साहित्य जितना जटिल नहीं है, उससे कहीं अधिक उसकी जटिलता का प्रचार किया गया है। उन्होंने `साधारणीकरण' जैसे क'िन शब्दों को लेकर की गई शास्त्रीय चर्चाओं को व्यर्थ बताते हुए कहा व्िाâ इससे नई कविता की जटिलता नहीं सुलझी, बल्कि और उलझ गई।

नामवर सिंह ने साहित्य के इतिहास लेखन में भी अपनी प्रगतिशील दृष्टि को स्पष्ट किया। अपने निबंध ‘साहित्यिक इतिहास क्यों और कैसे?’ में उन्होंने साहित्य के इतिहास को नए सिरे से लिखने की आवश्यकता बताई। ‘इतिहास और आलोचना’ में उन्होंने ‘व्यापकता’ और ‘गहराई’ जैसे दो महत्त्वपूर्ण काव्य-मूल्यों को परस्पर विरोधी न मानकर सहयोगी सिद्ध किया, जो एक मौलिक विचार था। कुल मिलाकर, नामवर सिंह ने प्रगतिशील आलोचना की ऐसी शैली विकसित की जो रामविलास शर्मा की स्थापनाओं से संवाद करते हुए उसे आगे ले जाती है।

छायावाद (१९५५), इतिहास और आलोचना (१९५७), कहानी: नई कहानी (१९६४),कविता के नये प्रतिमान(१९६८),दूसरी परंपरा की खोज (१९८२),वाद विवाद और संवाद(१९८९) उनकी प्रमुख रचनाएं हैं।अध्यापन और लेखन के अलावा उन्होंने ‘जनयुग’ और ‘आलोचना’ नामक हिंदी की दो पत्रिकाओं का संपादन भी किया।

नामवर सिंह को ‘कविता के नए प्रतिमान’ के लिए १९७१ में ’साहित्य अकादमी पुरस्कार’, ‘शलाका सम्मान’, हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से, ‘साहित्य भूषण सम्मान’ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से, ‘शब्द साधक सम्मान’अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा, ‘महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान’(२१ दिसंबर २०१०) से नवाज़ा गया।

नामवर सिंह हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष, प्रगतिशील समालोचक के साथ ही बड़े निबंधकार थे और अपभ्रंश साहित्य के शोधकर्ता भी । बेहद शांत स्वभाव और धोती कुर्ते में लंबे कद वाले आकर्षक व्यक्तित्व थे । कबीर को केंद्र में रखकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना परंपरा को आगे ले जाने वाले वे सबसे बड़े साहित्यकार थे । वे प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे । वह अपने आप में एक संस्था थे। निरंतर साहित्य साधना करते हुए १९ फरवरी २०१९ को मंगलवार की मध्य रात्रि में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में ९३ वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

प्रो. डॉ. दिनेशकुमार

कांदीवली, मुंबई

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0