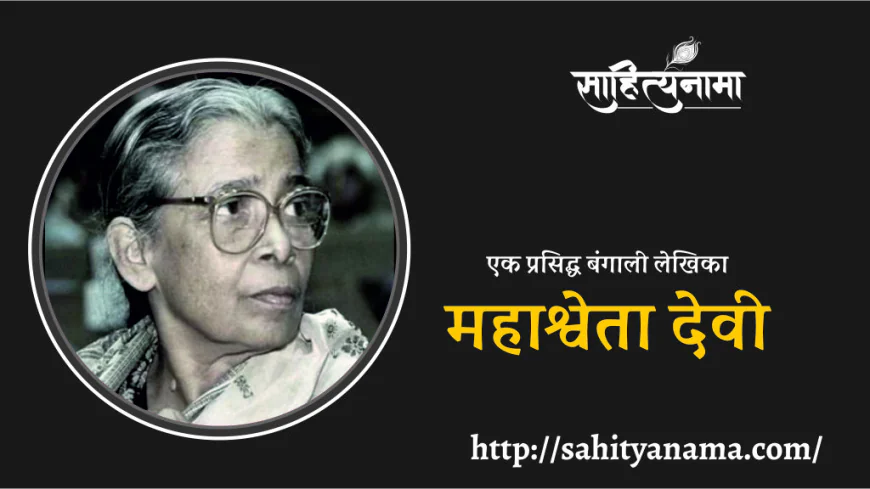

Mahasweta Devi: A Journey Through the Life and Legacy of a Revolutionary Writer & Activist : एक प्रसिद्ध बंगाली लेखिका - महाश्वेता देवी

Mahasweta Devi was a celebrated Bengali writer and social activist known for her literary brilliance and fight for tribal rights. This article explores her inspiring journey, major works, and social impact. Mahasweta Devi: A Journey Through the Life and Legacy of a Revolutionary Writer & Activist

Mahasweta Devi : महाश्वेता देवी एक प्रसिद्ध बंगाली लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके लेखन में सामाजिक न्याय और शोषण के मुद्दों को उजागर किया। १४ जनवरी, १९२६ को महाश्वेता देवी का जन्म अविभाजित भारत के ढाका में जिंदाबहार लेन में हुआ था। उनकी माँ का नाम धरित्री देवी और पिता का नाम मनीष घटक था। पिता मनीष घटक ख्याति प्राप्त कवि और साहित्यकार थे। माँ धरित्री देवी भी साहित्य की गंभीर अध्येता थीं। वे समाज सेवा में भी संलग्न रहती थीं। भारत के विभाजन के समय किशोर अवस्था में ही उनका परिवार पश्चिम बंगाल में आकर रहने लगा था। वहाँ महाश्वेता ने `विश्वभारती विश्वविद्यालय', शांतिनिकेतन से अंग्रेज़ी विषय के साथ बी.ए. किया। फिर `कलकत्ता विश्वविद्यालय' से एम.ए. भी अंग्रेज़ी में किया। इसके बाद एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारम्भ किया। इसके तुरंत बाद ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी व्याख्याता के रूप में आपने नौकरी प्राप्त कर ली। सन १९८४ में उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली।

१९३५ में महाश्वेता जी के पिता का तबादला मेदिनीपुर हुआ तो महाश्वेता का वहाँ के मिशन स्कूल में दाखिला कराया गया, लेकिन उसके अगले वर्ष ही मेदिनीपुर से नाता टूट गया; क्योंकि उन्हें शांतिनिकेतन भेजने का फैसला किया गया। तब वे दस वर्ष की थीं। शिक्षा का माध्यम बांग्ला होने के बावजूद अंग्रेज़ी अनिवार्य थी।

शांतिनिकेतन में महाश्वेता को श्रेष्ठ शिक्षक मिले। वहाँ ‘आचार्य हज़ारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी पढ़ाते थे। १९३७ में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने भी बांग्ला की कक्षा ली थी।

महाश्वेता शांतिनिकेतन में तीन साल ही रह सकीं, क्योंकि १९३९ में उन्हें कलकत्ता बुला लिया गया। १९३९ में शांतिनिकेतन से लौटने के बाद कलकत्ता के `बेलतला बालिका विद्यालय' में आठवीं कक्षा में महाश्वेता का दाखिला हुआ। उसी साल उनके काका ऋत्विक घटक भी घर आकर रहने थे। १९३९ में बेलतला स्कूल में महाश्वेता की शिक्षिका थीं अपर्णा सेन। उनके बड़े भाई खेगेंद्रनाथ सेन ‘रंगमशाल’ निकालते थे। उन्होंने एक दिन रवींद्रनाथ की पुस्तक ‘छेलेबेला’ देते हुए महाश्वेता से उस पर कुछ लिखकर देने को कहा। महाश्वेता ने लिखा और वह ‘रंगमशाल’ में छपा भी। यह महाश्वेता की पहली रचना थी। स्कूली जीवन में ही महाश्वेता ने राजलक्ष्मी और धीरेश भट्टाचार्य के साथ मिलकर एक अल्पायु स्वहस्तलिखित पत्रिका निकाली-‘छन्नछाड़ा।’ घर का पूरा माहौल शिक्षा और संस्कृतमय था। इसलिए महाश्वेता को लिखने-पढ़ने का एक नियमित अभ्यास छुटपन में ही हो गया। हेम-बंधु-बंकिम-नवीन-रंगलाल को उन्होंने १२ वर्ष की उम्र में ही पढ़ लिया। माँ देश प्रेम और इतिहास की पुस्तकें पढ़ने को देतीं और कहतीं- `अभी इन पुस्तकों को पढ़ना ज़रूरी है। बाद में अपनी इच्छा से पढ़ना।' पिता की भी बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी थी। तब के `नोबेल पुरस्कार' प्राप्त कई लेखकों की रचनाएँ महाश्वेता ने पिता की लाइब्रेरी से ही लेकर पढ़ी थीं। १९४२ में महाश्वेता ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस वर्ष (१९४२) `भारत छोड़ो आंदोलन' ने महाश्वेता के किशोर मन को बहुत उद्वेलित किया। १९४३ में अकाल पड़ा। तब `महिला आत्मरक्षा समिति' के नेतृत्व में उन्होंने राहत और सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। अकाल के बाद महाश्वेता ने कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ‘पीपुल्स वार’ और ‘जनयुद्ध’ की बिक्री भी की थी, पर पार्टी की सदस्य वे कभी नहीं हुईं।

किशोरवय में ही कंधे पर आ चुके पारिवारिक दायित्व को निभाने के प्रति सजग रहतीं। १९४४ में महाश्वेता ने कलकत्ता के `आशुतोष कॉलेज' से इंटरमीडिएट किया। आगे की पढ़ाई के लिए महाश्वेता फिर शांतिनिकेतन गईं। वहाँ ‘देश’ के संपादक सागरमय घोष आते-जाते थे। उन्होंने महाश्वेता से ‘देश’ में लिखने को कहा। तब महाश्वेता बी.ए. तृतीय वर्ष में थीं। उस दौरान उनकी तीन कहानियाँ ‘देश’ में छपीं। हर कहानी पर दस रुपये का पारिश्रमिक मिला था। उन्होंने शांतिनिकेतन से १९४६ में अंग्रेज़ी ऑनर्स के साथ स्नातक किया।

उसके साल भर बाद १९४७ में प्रख्यात रंगकर्मी विजन भट्टाचार्य से उनका विवाह हुआ। १९४८ में पदमपुकुर इंस्टीट्यूशन में अध्यापन कर महाश्वेता ने घर का खर्चा चलाया। उसी वर्ष पुत्र नवारुण भट्टाचार्य का जन्म हुआ। १९४९ में महाश्वेता को केंद्र सरकार के डिप्टी एकाउंटेट जनरल, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिली। लेकिन पति के कम्युनिस्ट होने की वजह से उनकी नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद जीवन-संग्राम ज्यादा कठिन हो गया। महाश्वेता ने कपड़ा साफ करने के साबुन की बिक्री से लेकर ट्यूशन करके घर का खर्चा चलाया। यह क्रम १९५७ में रमेश मित्र बालिका विद्यालय में मास्टरी मिलने तक चला। विजन भट्टाचार्य से विवाह होने से ही महाश्वेता जीवन संग्राम का यह पक्ष महसूस कर सकीं और एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत परिवार की लड़की होने के बावजूद स्वेच्छा से संग्रामी जीवन का रास्ता चुन सकीं।

संघर्ष के इन दिनों ने ही लेखिका महाश्वेता को भी तैयार किया। मुंबई में महाश्वेता के बड़े मामा सचिन चौधरी थे। मामा के यहाँ ही महाश्वेता ने पढ़ा – वी.डी. सावरकर, १८५७। उससे इतनी प्रभावित हुईं कि उनके मन में भी इसी तरह का कुछ लिखने का विचार आया। तय किया कि 'झाँसीर रानी' (झाँसी की रानी) पर वे किताब लिखेंगी। तो इसके लिए छह वर्ष के बेटे नवारुण भट्टाचार्य और पति को कलकत्ता में छोड़कर अंततः झाँसी ही चली गईं। तब अकेले उन्होंने बुंदेलखंड के चप्पे-चप्पे को अपने कदमों से नापा। वहाँ के लोकगीतों को क़लमबद्ध किया। तब झाँसी की रानी की जीवनी लिखने वाले वृन्दावनलाल वर्मा झाँसी कंटोनमेंट में रहते थे। उनसे भी वे मिलीं। उनके परामर्श के मुताबिक़ झाँसी की रानी से जुड़े कई स्थानों का दौरा किया। बुंदेलखंड से लौटकर महाश्वेता ने नए सिरे से ‘झाँसी की रानी’ लिखी और ‘देश’ में यह रचना धारावाहिक छपने लगी। न्यू एज ने इसे पुस्तक के रूप में छापने के लिए महाश्वेता को पाँच सौ रुपये दिए। इस तरह महाश्वेता की पहली क़िताब १९५६ में आई।

‘झाँसी की रानी’ (१९५६) के बाद महाश्वेता की दूसरी पुस्तक ‘नटी’ १९५७ में आई। उसी कड़ी में ‘जली थी अग्निशिखा’ आई। ये तीनों किताबें १८५७ के महासंग्राम पर केंद्रित हैं।

साठ का दशक महाश्वेता के जीवन के लिए बड़ा उथल-पुथल वाला रहा। १९६२ में विजन भट्टाचार्य से उनका विवाह-विच्छेद हो गया। असीत गुप्त से दूसरा विवाह हुआ। किंतु उनसे भी १९७५ में विवाह-विच्छेद हो गया। उसके बाद उन्होंने लेखन और आदिवासियों के बीच कार्य कर हमेशा सृजनात्मक कार्यों में अपने को व्यस्त रखा।

महाश्वेता के उपन्यास ‘अरण्येर अधिकार’ (जंगल के दावेदार) में उस बिरसा मुंडा की कथा है, जिसने सदी के मोड़ पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह का बिगुल बजाया। ‘अरण्येर अधिकार’ आदिवासियों के सशक्त विद्रोह की महागाथा है जो मानवीय मूल्यों से सराबोर है। महाश्वेता ने मुख्य मुद्दे पर उँगली रखी है। मसलन बिरसा का विद्रोह सिर्फ अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध नहीं था, अपितु समकालीन सामंती व्यवस्था के विरुद्ध भी था। बिरसा मुंडा के इन पक्षों को सहेजकर साहित्य और इतिहास में प्रकाशित करने का श्रेय महाश्वेता को ही है। १९७९ में जब इस किताब पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो आदिवासियों ने जगह-जगह ढाक बजा-बजाकर गाया था- ‘हमें साहित्य अकादमी मिला है।’ साहित्य अकादमी मिलने पर मुंडाओं ने महाश्वेता का अभिनंदन करने के लिए उन्हें अपने यहाँ (मेदिनीपुर में) बुलाया था। साहित्य अकादमी पाने पर महाश्वेता को जितनी खुशी नहीं हुई, उससे ज्यादा इन आदिवासियों की प्रसन्नता से हुई। महाश्वेता को लगा, आदिवासियों के बारे में उनका दायित्व और बढ़ गया है।

महाश्वेता देवी के लिखे उपन्यास और कहानियां

महाश्वेता देवी की कुछ प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं-

लघुकथाएँ- मीलू के लिए, मास्टर साब

कहानियाँ- स्वाहा, रिपोर्टर, वान्टेड

उपन्यास- नटी, अग्निगर्भ, झाँसी की रानी, मर्डरर की माँ, १०८४ की माँ, मातृछवि, जली थी अग्निशिखा, जकड़न

आत्मकथा उम्रकैद, अक्लांत कौरव

आलेख- कृष्ण द्वादशी, अमृत संचय, घहराती घटाएँ, भारत में बंधुआ मज़दूर, उन्तीसवीं धारा का आरोपी, ग्राम बांग्ला, जंगल के दावेदार, आदिवासी कथा

यात्रा संस्मरण - श्री श्री गणेश महिमा, ईंट के ऊपर ईंट

नाटक - टेरोडैक्टिल, दौलति

बिहार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके महाश्वेता देवी के कार्यक्षेत्र रहे। वहाँ उनका ध्यान लोढ़ा तथा शबरा आदिवासियों की दीन दशा की ओर अधिक रहा। इसी तरह बिहार के पलामू क्षेत्र के आदिवासी भी उनके सरोकार का विषय बने। इनमें स्त्रियों की दशा और भी दयनीय थी। महाश्वेता देवी ने इस स्थिति में सुधार करने का संकल्प लिया। १९७० से महाश्वेता देवी ने अपने उद्देश्य के हित में व्यवस्था से सीधा हस्तक्षेप शुरू किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की औद्योगिक नीतियों के ख़िलाफ़ भी आंदोलन छेड़ा तथा विकास के प्रचलित कार्य को चुनौती दी।

सन १९८४ में प्रकाशित अपने श्रेष्ठ गल्प की भूमिका में महाश्वेता देवी ने लिखा है- `साहित्य को केवल भाषा-शैली और शिल्प की कसौटी पर रखकर देखने के मापदंड गलत हैं। साहित्य का मूल्यांकन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए।

पलामू के बंधुआ मजदूरों के बीच काम करते हुए महाश्वेता ने कई तथ्य एकत्रित किए थे। उसी के आधार पर निर्मल घोष के साथ मिलकर उन्होंने ‘भारत के बंधुआ मजदूर’ नामक पुस्तक लिखी थी। १९८० में उन्होंने पत्रिका ‘वर्तिका’ का संपादन शुरू किया था। उसके पहले उनके पिता मनीष घटक उसे संपादित करते थे। वर्तिका एक ऐसा मंच बन गया, जिसमें छोटे किसान, खेत मजदूर, आदिवासी, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक अपनी समस्याओं और जीवन के बारे में लिखते। अब भी लिखते हैं।

साहित्यकार महाश्वेता देवी के जन्मदिन (१४ जनवरी) पर गूगल ने उन्हें डूडल के जरिये २०१८ में सम्मान दिया।

१९७७ में महाश्वेता देवी को `मेग्सेसे पुरस्कार' प्रदान किया गया।

१९७९ में उन्हें `साहित्य अकादमी पुरस्कार' मिला। १९९६ में `ज्ञानपीठ पुरस्कार' से वह सम्मानित की गईं।

१९८६ में `पद्मश्री' तथा फिर २००६ में उन्हें `पद्मविभूषण' सम्मान प्रदान किया गया। महाश्वेता देवी का निधन २८ जुलाई, २०१६ को कोलकाता में हुआ।

ऋता शेखर ‘मधु’

बंगलुरू

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

1

Wow

1