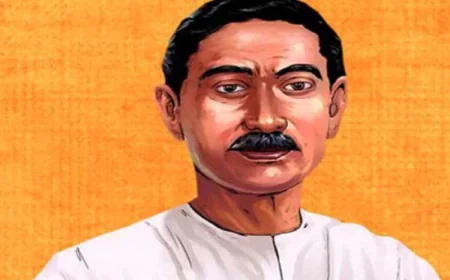

अमरकांत की जन्मशती पर विशेष

Amar Kant: A realist Hindi writer who portrayed middle-class struggles and societal truths. A key yet underrated figure in the Nai Kahani movement. `नयी कहानी' आन्दोलन के दौरान कई प्रतिभाशाली कहानीकार उभरकर सामने आए और इन कहानीकारों ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए हिन्दी कथा-साहित्य को समृद्ध बनाया। इस आन्दोलन के दौरान कुछ कहानीकार ऐसे भी थे जिनकी आन्दोलन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका न निभाने के कारण घोर उपेक्षा हुई लेकिन जब कभी आलोचकों ने `नयी कहानी' की उपलब्धियों की चर्चा की तब ऐसे उपेक्षित कहानीकारों की चर्चा भी की जो इस बात का प्रमाण है कि ये उपेक्षित कथाकार स्वस्थ सामाजिक दृष्टि रखने वाले थे।

प्रख्यात साहित्यकार यशपाल ने कहानीकार अमरकान्त की कहानियों की प्रशंसा की और उन्हें `भारत का गोर्की' कहा, जिससे उनकी तुलना महान रूसी लेखक से की गई। अमरकान्त की कहानियों में गोर्की के लेखन की तरह मानवीय भावनाओं, संघर्षों, आक्रोश और परिस्थितियों का गहरा चित्रण है। इस संदर्भ में यशपाल ने लिखा है- `जब मैंने अमरकान्त को गोर्की कहा था, उस समय मेरी स्मृति में गोर्की की कहानी `शरद की रात' थी, उस कहानी में एक साधनहीन व्यक्ति को परिस्थितियों और उन्हें पैदा करने वाले कारणों के प्रति जिस आक्रोश का अनुभव मुझे दिया था, उससे मिलते-जुलते रूप मुझे अमरकान्त की कहानियों में मिले। उनकी कहानियों में विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के जीवन और संघर्षों का चित्रण, मैक्सिम गोर्की से मेल खाता था।'

प्रसिद्ध साहित्यकार चेंगवला राधाकृष्ण ने लिखा है-`हिन्दी कथा-साहित्य के इतिहास में `नयी कहानी' आन्दोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस आन्दोलन ने हिन्दी कथा-साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित कई जड़ रूढ़ियों एवं मान्यताओं को ध्वस्त किया। इस आन्दोलन ने हिन्दी कथा-साहित्य को एक नूतन और स्वस्थ दृष्टि दी और इस प्रकार हिन्दी-कथा साहित्य को प्रयोजन युक्त बनाया। `नयी कहानी' आन्दोलन के दौरान कई प्रतिभाशाली कहानीकार उभरकर सामने आए और इन कहानीकारों ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए हिन्दी कथा-साहित्य को समृद्ध बनाया। इस आन्दोलन के दौरान कुछ कहानीकार ऐसे भी थे जिनकी आन्दोलन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका न निभाने के कारण घोर उपेक्षा हुई लेकिन जब कभी आलोचकों ने `नयी कहानी' की उपलब्धियों की चर्चा की तब ऐसे उपेक्षित कहानीकारों की चर्चा भी की जो इस बात का प्रमाण है कि ये उपेक्षित कथाकार स्वस्थ सामाजिक दृष्टि रखने वाले थे। ऐसे ही प्रतिभावान परन्तु `नयी कहानी' आन्दोलन के दौरान आलोचकों द्वारा लगभग अछूते रहे कहानीकार हैं - अमरकान्त।'

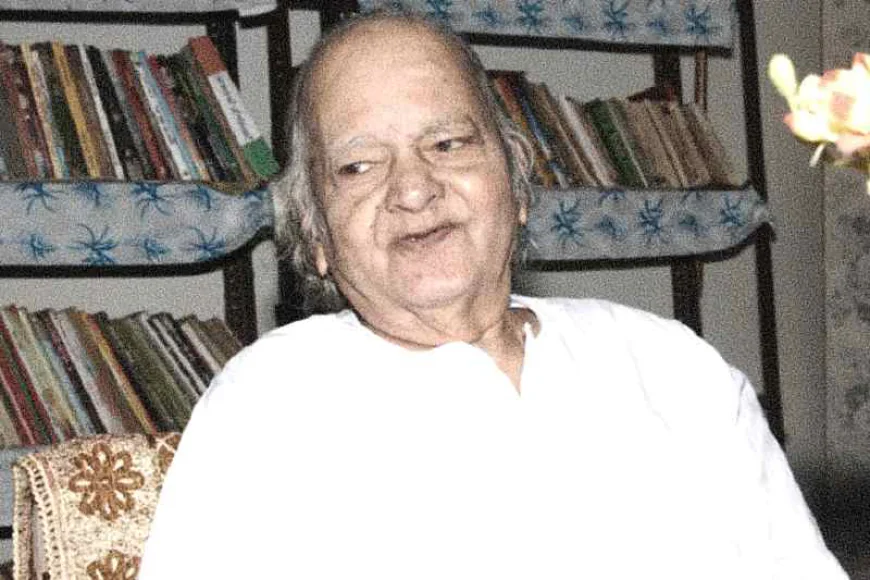

प्रख्यात आलोचक रविभूषण जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि शेखर जोशी, अमरकांत और मार्कण्डेय की त्रयी ही नयी कहानी की वास्तविक त्रयी है। अब इस बात की सच्चाई में कोई संशय नहीं रह गया है। १३ मार्च २०१२ को इलाहाबाद संग्रहालय के खचाखच भरे ब्रजमोहन व्यास सभागार में अमरकांत को जब वर्ष २००९ का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा था तो एक तरह से ज्ञानपीठ न केवल खुद को ही सम्मानित कर रहा था अपितु रविभूषण जी की उस बात की पुष्टि भी कर रहा था। अमरकांत (१जुलाई १९२५-१७ फरवरी २०१४) की यह जन्मशती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगराध्यक्ष कस्बे के पास स्थित भगमलपुर गाँव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.ए. किया। इसके बाद उन्होंने साहित्यिक सृजन का मार्ग चुना। बलिया में पढ़ते समय उनका सम्पर्क स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों से हुआ। सन् १९४२ में वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। शुरूआती दिनों में अमरकांत गजलें और लोकगीत भी गाया करते थे। उनके साहित्य जीवन का आरम्भ एक पत्रकार के रूप में हुआ। उन्होंने कई पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया। उस समय तक कहानी-चर्चा के केंद्र में मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेन्द्र की त्रयी थी। कहानीकार के रूप में उनकी ख्याति सन् १९५५ में `डिप्टी कलेक्टरी' कहानी से हुई। प्रख्यात साहित्यकार आनन्द पाण्डेय ने लिखा है- `अमरकांत को प्रेमचंद की यथार्थवादी परम्परा का प्रतिनिधि माना जाता है। वे साधारण जीवन के असाधारण चित्रण के अप्रतिम कथाकार हैं।'

निःसंदेह `नई कहानी' आन्दोलन में अमरकांत की भूमिका गौरवपूर्ण है। उन्होंने इस आन्दोलन को नई दिशा दी। उन्होंने अपनी कहानियों में मध्यमवर्गीय जीवन, सामाजिक समस्याओं और स्वतंत्रता के बाद के मोहभंग को उभारा और एक नई तरह के यथार्थवाद को स्थापित किया। उन्होंने अपनी कहानियों में मध्यमवर्गीय जीवन की विडंबनाओं और संघर्षों को उजागर किया। उन्होंने निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के पात्रों को अपनी कहानियों का विषय बनाया, जो उस समय के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने उन सपनों और आकांक्षाओं का चित्रण किया, जो स्वतंत्रता के बाद साकार नहीं हो सके। उन्होंने सामाजिक परिस्थितियों और मानवीय भावनाओं को प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक चेतनाओं को जगाने और एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दिया।

दोपहर का भोजन, डिप्टी कलक्टरी, हत्यारे, जिन्दगी और जोंक, बहादुर, फर्क, कबड्डी, मूस, छिपकली, मौत का नगर, पलाश के फूल से लेकर बउरिया, कोंदो तक बेहतरीन कहानियों की एक लम्बी फेहरिस्त है।

लेखक की रचना-प्रक्रिया तथा रचना के संबंध में उनका मानना था- जो आपके सामने घटित हो रहा है, सिर्फ वही रचना नहीं है बल्कि उसे देखकर, अपने चारों ओर देखने के बाद आपके भीतर जो घटित हो रहा है, वह रचना है।'

(अमरकांत: कृतित्व एवं व्यक्तित्व की पड़ताल, सम्पादक- रवींद्र कालिया, ममता कालिया, इलाहाबाद प्रकाशन, पृष्ठ संख्या-१०७)

भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अतिरिक्त प्रâेंच, जर्मन, रसियन, हंगेरियन, जैपनीज आदि विश्व भाषाओं में इनकी रचनाएं अनुदित हो चुकी हैं। इन्होंने कई उपन्यासों की रचना की। ङसूखा पत्ता, काले-उजले दिन, कंटीली राह के फूल, ग्राम सेविका, सुखजीवी, बीच की दीवार, सुन्नर पांडे की पतोह, आकाश पंछी, इन्हीं हथियारों से, विदा की रातङ - ये उनके सृजित उपन्यास हैं।

बलिया के १९४२ के स्वतंत्रता आन्दोलन को आधार बनाकर लिखे गये इनके उपन्यास `इन्हीं हथियारों से' को वर्ष २००७ का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी सम्मान और व्यास सम्मान दिया गया। कुछ यादें, कुछ बातें और दोस्ती इनके सृजित संस्मरण हैं। इन्होंने बाल साहित्य का भी सृजन किया। नेऊर भाई, वानर सेना, खूँटा में दाल है, सुग्गी चाची का गाँव, झगरू लाल का फैसला, एक स्त्री का सफर, मँगरी, बाबू का फैसला, दो हिम्मती बच्चे-ये इनके बाल साहित्य हैं। अधिकतर उपन्यासों में शोषित वर्ग के जीवन को ही उकेरा है। इन्होंने अपने उपन्यासों में नए विचारों को भी स्थान दिया है। मानवता के बीच उत्पन्न होती खामियों को दिखाने का भी प्रयास किया है। इन्होंने `अमृत' और `कहानी' पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया। इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से अपने मनोभावों को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। प्रसिद्ध साहित्यकार और व्याख्याता सुनीता देवी लिखती हैं- `अमरकांत का व्यक्तित्व बहुमुखी और बहुआयामी रहा है। इनका सारा जीवन सक्रियता एवं संघर्ष का रहा है। इनका आरम्भिक जीवन भले ही अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा हो परन्तु इन्होंने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन को हर क्षण साहसपूर्ण व्यतीत किया। इनका साहित्य भारतीय जनमानस की आन्तरिक और बाह्य भावनाओं और परिवेश का सुन्दर चित्रण करता है। समाज, शासन, धर्म, संस्कृति, व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को उजागर करना, आतंक और आतताइयों की पहचान करवाना, मौन को वाणी देना- इनके साहित्य सृजन का लक्ष्य रहा है। समानता की भावनाओं को मन में पालना और आतताइयों का नाश करना इनके जीवन का ध्येय रहा है।'

शोधार्थी मधु मीना ने अपने शोध-प्रबंध `अमरकान्त के उपन्यास साहित्य में चित्रित यथार्थवाद: एक अनुशीलन' में लिखा है-`अमरकान्त ने भारतीय समाज के निचले तबके की विभिन्न समस्याओं, विसंगतियों, आर्थिक विषमताओं व विवशताओं को प्रमाणिक ढंग से अपने साहित्य में स्थान देकर समाज की यथार्थ स्थिति से पाठक वर्ग की पहचान कराने का प्रयास किया है। उन्होंने वर्तमान में आर्थिक समस्या, अलगाव की स्थिति, असफल प्रेम, युवा मन के अन्तर्द्वन्द्व की मनःस्थिति इत्यादि का सच्चाई के साथ चित्रण किया है। अमरकान्त अपने कथा साहित्य में पति-पत्नी के संबंध, प्रेम प्रसंग, आपसी विश्वास तथा टूटते रिश्तों का मनोविज्ञान और अन्तर्जगत के अन्तर्गत प्रेम, सौहार्द, द्वेष, ईर्ष्या, जिजीविषा इत्यादि का यथार्थ चित्रण किया है।'

प्रख्यात साहित्यकार उपेन्द्र नाथ अश्क का मानना है - अमरकांत के साहित्य का उद्देश्य वही है जो प्रेमचंद का था। समाज को वे भी बेहतर देखना चाहते हैं, इसीलिए तो उसकी बुराइयों, झूठ, छल-प्रपंच, और रियाकारी का उद्घाटन करते हैं, कचोटते हुए व्यंग्य के माध्यम से।'

(अमरकांत एक मूल्यांकन, रवींद्र कालिया, पृष्ठ सं-२७२)

अमरकांत के साहित्य में यथार्थ की पकड़ बहुत गहरी है, लेकिन अभिव्यक्ति अत्यंत सरल है। उनकी वस्तु-योजना अत्यंत सोद्देश्य व सप्रयोजन है तथा व्यंग्य उसे विशिष्टता प्रदान करता है। उनके साहित्य में द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। उनके कथा साहित्य में मानवीय प्रगतिशीलता और जीवन की सच्चाइयों की समर्थता दृष्टिगत होती है।

कमला प्रसाद पाण्डेय का मानना है - 'उपन्यासकार की हैसियत से अमरकांत में रोमांटिक एटीट्यूड अधिक दिखाई देता है। जहाँ प्रेम-करूणा, घृणा या द्वेष की मनोवृत्तियों में उनके पात्र शरीक होते हैं, वहाँ ऐसा लगता है कि रचनाकार में बौद्धिक ठहराव आ गया है और उसकी रचना प्रक्रिया उनकी स्थितियों में डूब जाना चाहती है। पाण्डेय जी का ऐसा मानना कुछ उपन्यास को लेकर है। जैसे- 'सूखा पत्ता' उपन्यास का कृष्ण कुमार उर्मिला से प्रेम करते हुए भी उससे अंतर्जातीय विवाह करने का साहस नहीं जुटा पाता है। कृष्ण कुमार की यह असमर्थता नायक की कमजोरी जान पड़ती है।'

(अमरकांत एक मूल्यांकन, रवींद्र कालिया, पृष्ठ संख्या-२९५, २९६)

१७ फरवरी २०१४ को इनका निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ इस महान साहित्यकार की अंत्येष्टि सम्पन्न की गयी। शासन की ओर से इलाहाबाद के जिलाधिकारी और कमिश्नर ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी थी। ऐसी महान विभूति को जन्मशती के अवसर पर कोटि-कोटि नमन।

फूल सूखकर बिखर गया, सुवास बनी रहेगी।

अरुण कुमार यादव

मुंगेर, बिहार

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0