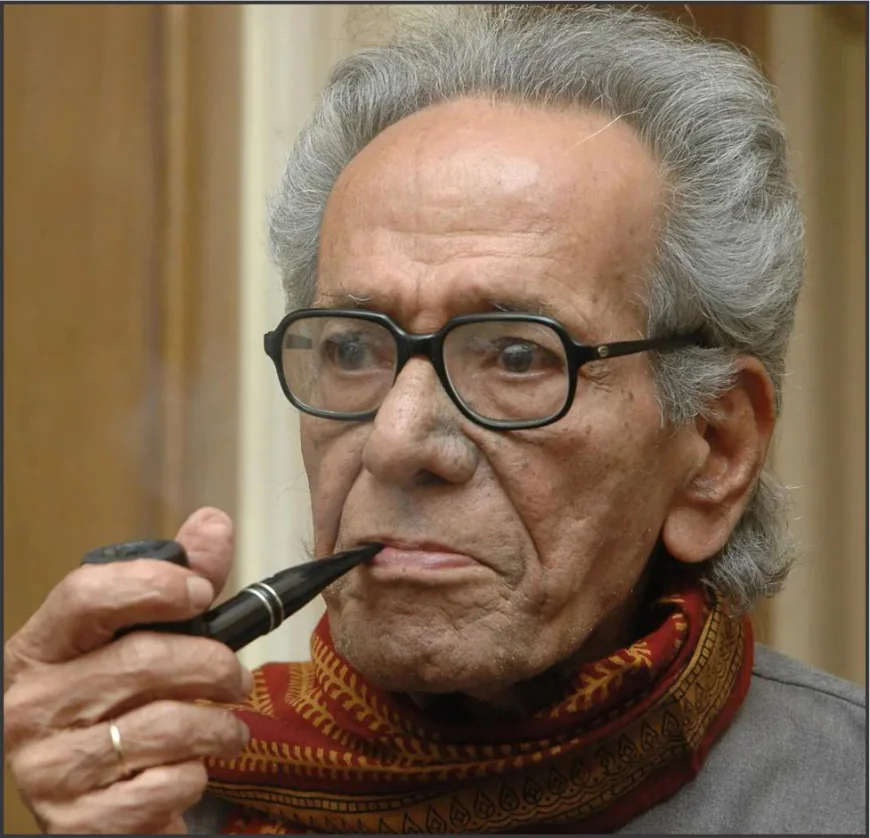

रंगमंच को जनमंच बनाने वाले रंगकर्मी : हबीब तनवीर | Habib Tanvir: The Theatre Icon Who Brought Indian Folk Art to the Stage

Habib Tanvir, Indian theatre legend, Naya Theatre, Agra Bazaar, Charandas Chor, folk theatre, Chhattisgarhi drama, IPTA, Indian playwright, political theatre, Lok Natya, People's Theatre, Indian stage art, Brecht in India, Rangmanch

Habib Tanvir : मंच की दुनिया के लीजेंड, प्रख्यात नाटककार, निर्देशक, पटकथा-लेखक, गीतकार और शायर हबीब अहमद खान को हबीब तनवीर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी ‘रायपुर' के बैजनाथ पारा में १ सितंबर १९२३ को उनका जन्म हुआ था। अपनी शायरी की शौक के चलते फनकार ने अपना उपनाम ‘तनवीर' रखा। १९३० में सात साल की उम्र में ‘मोहब्बत के फूल' नाम का नाटक देखा और नाटकों से दिल लगा बैठे। बारह वर्ष की उम्र में शेक्सपियर के ‘किंग्जांन' के एक अंश की प्रस्तुति में प्रिंस आर्थर का शानदार अभिनय किया। उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था १९४० में हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ने के लिए नागपुर के प्रसिद्ध ‘मार्स कालेज' में भेजा गया। नागपुर में पढ़ते हुए ढेर सारी विदेशी फिल्में देखी। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद १९४४ में एम. ए. करने के लिए अलीगढ़ गए। फिल्मों में गहरी रुचि के कारण पढने में मन नहीं लगा और १९४६ में मुंबई पहुंच गए। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के अनुरूप ही हबीब तनवीर ने आकाशवाणी मुंबई में बच्चों के लिए रूपक लिखे। फिल्मों की समीक्षाएं लिखी। स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता भी की। तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रिका फिल्म इंडिया के पहले सहायक संपादक बने। अनेक फिल्मों में अभिनय किया। फिर इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए। १९५४ में मुंबई से दिल्ली आ गए।

हिन्दी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार:-शरद जोशी

नजीर अकबराबादी की शायरी को केंद्र में रखकर तैयार किया गया अपना नाटक ‘आगरा बाजार' दिल्ली के जामिया-मिलिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। ‘आगरा बाजार' नाटक की सफलता के साथ ही हबीब तनवीर को एक अच्छे निर्देशक के रूप में मान्यता मिली। १९५५ में उन्होंने लंदन की ‘रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स' में प्रवेश लिया। एक वर्ष की ट्रेनिंग के बाद ही हबीब तनवीर को लगने लगा कि अपनी भाषा और संस्कृति में काम करना बेहतर होगा। भारत लौटने से पहले उन्होंने यूरोप घूमते हुए वहाँ के रंगमंच को देखने और वहाँ के नाटककारों से मिलने की योजना बनाई। प्रख्यात साहित्यकार महावीर अग्रवाल लिखते हैं- ‘यात्रा व्यय के लिए क्लबों में गाने गाए, रेडियो के लिए लिखा। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अनेक काम किए जिसमें अंगूर तोड़ने जैसा मेहनत- मजदूरी वाला काम भी था।

यूरोप में अल्जीरिया, ट्रीस्ट, बेलग्राड, जैगरेव, दुब्रोबनिक की यात्रा करते हुए यूगोस्लाविया भी गए। सब जगह नाटक देखते हुए हंगरी और बुडापेस्ट के क्लबों में हिन्दुस्तानी गाना भी गाया। बर्लिन में सात- आठ माह रहकर ब्रेख्त के सभी नाटक खोज-खोजकर देखे। और १९५७ में दिल्ली आ गए। हबीब तनवीर के घर के पास ही एक बार छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य ‘नाचा' हो रहा था। वे रात भर ‘नाचा' देखते रहे। वे नाचा के कलाकारों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें अपने साथ दिल्ली ले आए। १९५९ में इन कलाकारों के साथ ‘नया थियेटर' ग्रुप की स्थापना की। १९७२ में उनका एक पेशेवर थियेटर कंपनी बन गया। हबीब तनवीर अपने पुराने परिचित साथी मोनिका मिश्रा के साथ १९६१ में विवाह कर लिया। १९६४ में बिटिया नगीन का जन्म हुआ। १९७२ में हबीब तनवीर का मनोनयन ‘राज्यसभा' में हुआ। १९७१ में ‘इंदर लोकसभा' का प्रदर्शन ट्रक के ऊपर घूम- घूमकर करते थे। कहा जाता है कि अपने चुनाव में किए गए इस प्रचार से प्रसन्न होकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह पुरस्कार प्रदान किया था। हबीब तनवीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए प्रख्यात साहित्यकार महावीर अग्रवाल फिर लिखते हैं- ‘अपनी रचनात्मकता द्वारा रंगमंच को एक विलक्षण ताजगी प्रदान करने वाले हबीब तनवीर ने एक नया भरोसा दर्शकों को दिलाया। छत्तीसगढी लोकनाट्य के साथ ही भारतीय और पाश्चात्य रंग शैलियों के मिश्रण से ऐसे शिल्प और मुहावरे में अपने नाटक प्रस्तुत किए जिसे सारी दुनिया ने सराहा। उनके नाटकों में रंगशाला प्रेक्षकों से ठसाठस भरी रहती थी। ‘चरणदास चोर' और ‘गाँव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद ' के पिछले पचास वर्षों से न जाने कितने प्रदर्शन हो चुके हैं फिर भी दर्शकों के बीच इन नाटकों का आकर्षण बना हुआ है।' ‘चरणदास चोर' में हबीब तनवीर ने लिखा है- ‘सच का पथ इतना महान है कि कुछ ही हैं जो इस पथ पर चल पाते हैं एक मामूली चोर मशहूर हो गया है/कैसे?/ सिर्फ सच बोलकर।' यह नाटक चरणदास नामक चोर की कहानी है, जिसका सच बोलने के कारण त्रासद अंत होता है।'

गाँव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद' एक लोककथा और हल्की-फुल्की कॉमेडी है। यह नाटक समाज और उसके विभिन्न पहलुओं पर व्यंग्य करता है। यह युवाओं के प्यार में पड़ने के प्रति समाज की धारणा को भी परिभाषित करता है। नाटक की शुरुआत फसल उत्सव छेर-छेरा से होती है और कहानी में दो युवा लड़कों झंगलू और मंगलू का परिचय होता है। झंगलू मंटी के प्यार में पड़ जाता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। मंटी के पिता पहले ही एक बूढ़े सरपंच को अपना दामाद मान चुके हैं। अब झंगलू मंटी से शादी करना चाहता है। मामला की नजाकत को देखते और समझते हुए झंगलू लड़की के पिता के सामने नकली देवर बनकर आता है और लड़का कुछ चालाकी और नखरे करके लड़की को लेकर भाग जाता है। सिचुएशनल कॉमेडी से दर्शक हँसते-हँसते लोटपोट हो जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत- संगीत से नाटक बहुत रोचक हो जाता है।

हबीब तनवीर का नाटक ‘आगरा बाजार' १८वीं सदी के कवि नजीर अकबराबादी की कविताओं पर आधारित है। यह नाटक एक ककड़ी बेचने वाले की कहानी कहता है जो अपनी ककड़ी नहीं बेच पाता है, लेकिन नजीर की कविताओं का उपयोग करके अपनी ककड़ियाँ बेचने में सफल हो जाता है। इस नाटक में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों, स्थानीय संस्कृति और पुलिस व्यवस्था के कार्यों का चित्रण किया गया है। नाटक एक ककड़ी बेचने वाले की कहानी के माध्यम से आम आदमी की त्रासदी को दर्शाता है, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रसिद्ध साहित्यकार अनीश अंकुर ने लिखा है- ‘हबीब तनवीर ने एक ओर जहाँ संस्कृत नाटकों के बड़े नामों जैसे - शूद्रक, भास, भवभूति और विशाखदत्त के नाटक किए, वहीं पश्चिम के शेक्सपीयर, मौलियर, लोर्का, गोगोल, गोर्की, स्टीफन जविग सरीखे नाटककारों को मंचित किया। आगरा बाजार, चरणदास चोर, बहादुर कलरीन, शाजापुर की शांतिबाई, कामदेव का अपना, वसंत ऋतु का सपना, राजा हिरमा की अमर कहानी, मोटेराम का सत्याग्रह, पोंगा पंडित (जमादारिन) जैसे नाटकों के जरिए भारतीय रंगमंच का मुहावरा ही बदल दिया।इसके अलावे रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, शिशिर दास जैसे रचनाकारों को अपने नाटकों का विषय बनाया।मध्यमवर्गीय तबकों के बजाए समाज के सबसे निचले हिस्से, निचली जातियों और पेशे से खेत मजदूरों को अपने नाटकों का अभिनेता बनाया। पांच-छह दशकों तक अभिनेताओं के एक ही समूह के साथ काम किया जो हिन्दी रंगमंच में एक परिघटना की तरह था। अपने नाटकों में अधिकांशतः श्रमिक तबके से आने वाले पात्रों को नायकत्व प्रदान किया।' इस संदर्भ में महावीर अग्रवाल पुनः लिखते हैं- ‘ठेठ जड़ों से से गगनचुंबी सफलता तक सादगी और सहजता के बीच हबीब तनवीर ने ऐसी रंग प्रविधि विकसित की है जिसमें भरत मुनि से लेकर ब्रेख्त तक का दर्शन नजर आता है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र से लेकर मोहन राकेश तक की तकनीक और प्रयोग समेकित हैं। अपनी जमीन, अपनी संस्कृति से जुड़कर लोक शैलियों को अपने आधुनिक नाटकों में गूँथने की अनोखी परिकल्पना द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर को परिमार्जित करते हुए एक नया आयाम दिया। भारतीय रंगमंच के आज तक के इतिहास में हबीब तनवीर एकदम अकेले दिखाई देते हैं जिन्होंने नई तकनीक के द्वारा लोकराग को, लोकचेतना को और लोकमंच के इस आधुनिक रूप को संवारते हुए एक अनोखी रंगशैली का निर्माण किया।'

प्रख्यात साहित्यकार और समालोचक देवेन्द्र राज अंकुर लिखते हैं-‘भारतीय रंगमंच में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के रंगमंच में ऐसे रंग- निर्देशक की मिसाल मिलना मुश्किल है, जिसने एक ही दिशा में, एक ही तरह का, एक ही नाट्य दल के साथ और अंततः अभिनेताओं के एक ही समूह के साथ लगभग ५० साल तक रंगकर्म किया हो। वह निर्देशक है- हबीब तनवीर।' संवाद बोलते हुए एक-एक शब्द में अनुभव की गहराई और आवाज के उतार-चढ़ाव द्वारा भावों की अभिव्यक्ति में वे बेजोड़ थे। हबीब तनवीर के बारे में साहित्यकार उषा जी लिखती हैं- ‘हबीब तनवीर की जो रचना- प्रक्रिया थी, अपने कलाकारों के साथ उनका जो रिश्ता था और अपनी कला को खड़ा करने का उनका जो नजरिया था- अपने लोक कलाकारों के साथ वे इस तरह घुलमिल जाते थे कि उनकी अपनी कला को जरा भी डिस्टर्ब किये बगैर वो अपनी अवधारणा को उसमें शामिल कर लेते थे। यह उनकी बड़ी खूबी थी।

(हबीब तनवर का रंगकर्म : सं.प्रो. काशीनाथ तिवारी, प्रो. मृदुला शुक्ल, डॉक्टर कुलीन कुमार जोशी, पृष्ठ सं. २द) हबीब साहब कहा करते थे - ‘लोककलाओं को यदि सही मायनो में जीवित रखना है और सही दिशा में विकसित करना है तो गाँवों के मजदूरों और किसानों की आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, जहाँ हमारी लोककलाएं जन्म लेती हैं और पनपती भी हैं। पेट की आग गाँवों के गरीब मजदूरों को शहर की ओर भागने पर मजबूर करती है। यदि उसे दो जून रोटी मिल सके तो निश्चित रूप से वह गाएगा और अपने आप लोक कलाओं का विकास होगा। उसे अलग से संरक्षित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। (महावीर अग्रवाल- हबीब तनवीर का रंग संसार, पृष्ठ सं.- १२०)

हबीब तनवीर को रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (९६९), जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप (१९७९), पद्मश्री (१९८३), कालिदास सम्मान (१९९०), संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान (१९९६) और पद्मभूषण (२००२) शामिल हैं। लेकिन हबीब तनवीर सदैव जनता द्वारा प्रदत्त सम्मान को ही सर्वश्रेष्ठ सम्मान मानते रहे और अपने देश- विदेश के दर्शकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। प्रख्यात रंगकर्मी और साहित्यकार सुनील कुमार गुप्ता जी हबीब तनवीर जी के नाटकों के मकसद के बारे में लिखते हैं- ‘हबीब तनवीर आम आदमी के नाटककार थे। आम आदमी के लिए उन्होंने ही रंगकर्म का दरवाजे खोले। उनके रंगकर्म का मकसद सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चेतना जगाना था। उनके नाटक लोगों की जिन्दगी, उनके संघर्ष, उनके सपने और उनकी आकांक्षाओं के अलावे सिस्टम की विद्रूपताओं का आईना भी होते थे। वे मानते थे कि आम आदमी तक ज्यादा से ज्यादा नाटक की पहुँच हो।'

हबीब तनवीर अपने इस ग़ज़ल में ज़िन्दगी का सार तत्व समाहित कर ८ जून २००९ को मध्य प्रदेश के भोपाल में अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर यशः शरीर में हमारे बीच शेष रह गए-

‘मैं नहीं जा पाऊंगा यारो सू-ए-गुलज़ार अभी देखनी है

आब-जू-ए-जीस्त की रफ्तार अभी होगी तो

इस रह-गुजर में भी कमी-गाहें हजार फिर भी

ये बार-ए-सफ़र क्यूँ हो मुझे दुश्वार अभी'

अरुण कुमार यादव

मुंगेर, बिहार

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0