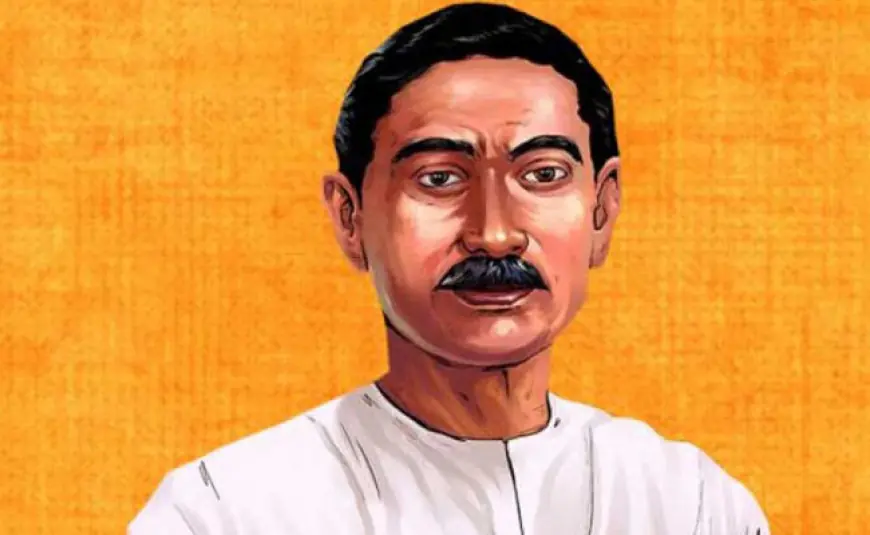

Premchand in hindi | कलाम के जादूगर - मुंशी प्रेमचंद

प्रेमचंद को यूँ ही उपन्यास सम्राट की उपाधि नहीं दी गयी है। भारतीय जनमानस की जैसी सजीव प्रस्तुति उन्होंने की है, कोई और न कर पाया। प्रेमचंद ने 1918 में 'बाज़ारे हुस्न' नाम से उर्दू में एक उपन्यास लिखा जो बाद में हिंदी में 'सेवासदन' नाम से भी प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने एक स्त्री के वेश्या बनने और उसके जीवन को कागज पर उतारा।

Premchand in hindi : भारत माता जब अंग्रेजी दासता की बेड़ियों में जकड़ी हुई कराह रही थी, ऐसे समय में एक पुरोधा जन्म लेता है जिसकी कलम ने मजदूर, किसान, दलित-अछूतों की बदहाली को एक बुलंद आवाज प्रदान की।

उपन्यास सम्राट, कहानियों के पितामह, हिंदी साहित्य का ध्रुवतारा आदि आदि कितनी ही उपाधियों के साथ उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। प्रेमचंद का साहित्य इतना समृद्ध, लोकप्रिय और वैविध्यपूर्ण है कि हिंदी तो हिंदी, यदि उर्दू साहित्य का भी जिक्र हो और प्रेमचंद का नाम न लिया जाए, तो वह विमर्श पूर्ण नहीं माना जा सकता।

मुंशी प्रेमचंद प्रारंभिक जीवन

इकत्तीस जुलाई अठारह सौ अस्सी लमही के डाकमुंशी श्री अजायबराय के घर तीन पुत्रियों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। पिता ने प्यार से बेटे का नाम धनपत राय रखा। माता श्रीमती आनंदी देवी थी जो बेटे को खूब दुलार करतीं। अजायबराय का तबादला अक्सर होता रहता था। पांच साल के धनपतराय को अध्ययन और भाषा ज्ञान के लिए मौलवी जी के पास भेजा गया। बचपन से शरारती और दुबले पतले धनपतराय अपने चचेरे भाइयों के साथ दिन भर खेलते कूदते रहते। खेतों में घुसकर मटर की फलियां, पेड़ों से आम तोड़ते और खेतों से गन्ने चोरी करते और मालिकों को चकमा देकर छूमंतर हो जाते। माता आनंदी देवी उनकी इन हरकतों पर कभी प्यार लुटाती तो कभी कभी बेहद नाराज हो जातीं।

जब धनपतराय सात वर्ष के हुए तो उनके माँ-बेटे के प्यार को किसी की नजर लग गयी। माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ की मौत से इनके पिता को गहरा सदमा लगा और वे नित्य ही शराब पीने लगे। पिता की दिलचस्पी परिवार और दैनिक कार्यों में बिल्कुल न रही। दो साल बाद परिवार के लोगों के कहने पर इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। यहीं से प्रेमचंद के बुरे दिन शुरू हुए। नई माँ को प्रेमचंद चाची कहकर बुलाते थे।

नई मां को प्रेमचंद फूटी आंख न सुहाते। सुहाते भी कैसे, नई माँ अपने साथ अपने छोटे भाई को भी लाई थी जो प्रेमचंद से छोटा था। पिताजी बच्चों के लिए नई चीजें, मिठाईयां लाते लेकिन वे बच्चों तक न पहुँचती। स्कूल का पचहत्तर पैसे मासिक शुल्क था, माँगते तो डांट-फटकार मिलती। पहले माँ थी तो उनकी सौ गलतियाँ भी माफ कर देती, पिटाई भी करती तो सीने से लगा लेती लेकिन नई माँ माफ न करती, पिटाई के बाद भी पिता से शिकायत कर देती।

बालमन को चोट पहुंचती इसलिए वे बाहर ही घूमते, आवारागर्दी करते रहते। और इसी क्रम में उनका उठना बैठना एक पुस्तक विक्रेता के पास हो गया। कुछ किताबें मुफ्त में पढ़ी गयीं। परंतु हमेशा ऐसा हो तो उसकी दुकान कैसे चले। विक्रेता बुद्धिलाल और प्रमचंद के बीच तय हुआ कि प्रेमचंद अंग्रेजी की कुंजी और अन्य विषयों के नोट्स बेचेंगे और बदले में उन्हें पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। और यहीं से धनपतराय के भीतर एक साहित्यकार जन्म लेने लगा था। साहित्य के प्रति रुचि जाग्रत हुई। रेनॉल्ड कि मिस्ट्री ऑफ द कोर्ट ऑफ द लंदन की किटानें, मौलाना सज्जाद हुसैन के उपन्यास, मौलाना फैजी के लेख, मिर्जा रूसवाँ, रतननाथ सरकार आदि अनेक प्रसिद्ध लेखों की सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। उनके जीवन मे अब मात्र एक ही वस्तु सुखकर थी-किताबें।

नौवीं कक्षा में इनका दाखिला बनारस में कराया गया।

पिताजी प्रतिमाह पाँच रुपये भेजते थे जो मासिक खर्च के लिए अपर्याप्त थे। अतः प्रतिदिन आठ किलोमीटर पैदल जाते और ट्यूशन भी पढ़ाते। इनकी नई माँ ने इनका पीछा अभी भी न छोड़ा।

अपने चचेरे भाई के माध्यम से एक लड़की का विवाह धनपतराय के लिए निश्चित किया। विवाह के नाम पर धनपतराय भी अत्यंत प्रसन्न थे कि माँ के बाद कोई महिला आएगी जो प्रेम करेगी और उनका ख्याल रखेगी। विवाह के बाद प्रथम बार जब पत्नी को देखा तो उनके होश उड़ गए। पता चला कि पत्नी उम्र में इनसे बड़ी है और बदसूरत भी। उसे अफीम की लत भी थी। चहरे पर चेचक के दाग थे और एक टांग भी छोटी थी। आवाज से बहुत कर्कश थी। कभी कभी गुस्से में धनपतराय मो कहती कि काला जादू जानती हूँ, बछड़ा बनाकर खूंटे से बांध दूँगी। उनके पिता की एक न चलती और वे बस बेबस होकर अपनी पत्नी की करतूतें देखते रहते और भीतर ही भीतर कुढ़ते रहते। सदमे से धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। धनपतराय पिता की सेवा में लगे रहते। मरने से पहले धनपतराय को पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले," अफसोस! मैंने अपने गुलाब से बेटे को कुँए में धकेल दिया।" डेढ़ बरस के भीतर ही पिता जी चल बसे।

रामविलास शर्मा ने उनके जीवन के बारे में लिखा कि,"जब वे सात साल के थे, इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। प्रेमचंद जब पंद्रह वर्ष के हुए, इनके पिता ने इनका विवाह कर दिया। विवाह के एक वर्ष पश्चात ही इनके पिता का भी देहांत हो गया।"

अब परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी बालक धनपतराय के कंधों पर आ पड़ी। अतः मैट्रिक का इम्तिहान न दे पाए। अगली साल परीक्षा दी तो जैसे तैसे द्वितीय श्रेणी में पास हुए। जिस कारण उनकी फीस माफ नहीं हो सकती थी। एक व्यक्ति जो पेशे से वकील थे, उन्होंने कोठी के भीतर ही घुड़साल में इनको जगह दे दी। टाट के बोरे का बिस्तर बनाकर और तीन पत्थरों को सटाकर एक चूल्हा बनाया गया और उस पर ही कभी खिचड़ी तो कभी नमक वाले चावल बनाकर गुजरा करते। लेकिन कभी कभी पूरा पूरा दिन खाना नसीब न होता। पेट भरने के पैसे न थे तो अपनी गणित की एक किताब लेकर एक दुकान पर बेचने गए। किताब बेचकर एक रुपया मिला तो खाने का इंतजाम हुआ। किताब बेचते देखकर एक व्यक्ति ने इन्हें रोक लिया और ऐसे ही बातचीत शुरू की। धनपतराय के बारे में जानकर इन सज्जन ने, जो चुनार के एक मिशनरी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, ने इनको अध्यापक पद के लिए प्रस्ताव दिया। तनख्वाह थी अठारह रुपये प्रतिमाह। प्रस्ताव सुनकर इनकी खुशी का ठिकाना न रहा और ये चुनार जो बनारस से लगभग पचास किलोमीटर दूर था, आ गए।

नौकरी के साथ ही इन्होंने पांच रुपये की ट्यूशन भी शुरू कर दी।

आमदनी बढ़ती देखी तो इनकी सौतेली माँ ने जमकर खर्च करना शुरू कर दिया। इनसे पैसे भी वह ऐसे मांगती जैसे धनपतराय पर उनका कर्ज हो। एक बार जब धनपतराय गाँव गए तो चाची को मासिक खर्च के रुपये दिए और साथ मे वे रुपये भी दे दिए जो वापस जाने के लिए बचाकर रखे थे।

जब धनपतराय वापस जाने लगे तो चाची से पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि वे तो खर्च हो गए।

अब धनपतराय के सामने बड़ी विकट स्थिति आ खड़ी हुई। नौकरी स्थल पर पहुंचने लायक पैसे भी उनके पास शेष न थे। ऐसी स्थिति में वे बाजार गए और ऊनी कोट बेचकर चुनार जाने के किराए का इंतजाम किया।

कुछ समय बाद इनकी नौकरी इलाहाबाद में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हेडमास्टर पद पर लगी और ये कानपुर आ गए।

कानपुर ही वह जगह थी जहां से उनके जीवन मे कुछ सकारात्मकता आई। कुछ दिन बीते ही थे कि खबर मिली कि इनकी पत्नी और चाची में किसी बात को लेकर तकरार हुई, और बात इतनी बढ़ी कि पत्नी फाँसी के फंदे पर लटक गई। चाची घबरा गई, उनके हाथ-पैर फूल गए। जैसे तैसे चाची ने फंदे से उतारा। प्रेमचंद भागे-भागे लमही पहुंचे। विवाद इस कदर था कि पत्नी ने एक ही बात ठान ली कि वह अब यहां न रहेगी और अपने मायके चली जायगी। प्रेमचंद ने जैसे तैसे रुपयों का प्रबंध किया और पत्नी को मायके भेजकर वापिस कानपुर गए।

कानपुर में उनकी मुलाकात कुछ व्यक्तियों से हुई जिनसे इनकी मित्रता हुई जो आजीवन रही। अपनी मृतप्रायः जीवन में ये मित्र ही थे जो उन्हें जीवन संजीवनी प्रदान करते थे। प्रेमचंद ने 'जमाना' साप्ताहिक पत्र में लिखना शुरू किया और उसके संपादक दयानारायण निगम से प्रगाढ़ मित्रता हो गयी। दया नारायण एक कोठी में रहा करते थे। कोठी पर ही रोज विभिन्न कलाओं के कलाकार और लेखक एकत्रित होते और महफ़िल जमती। मित्रतावश धनपतराय भी कभी कभी शराब पी लेते। अपने एकांकी जीवन मे अब ये मित्र ही उनके सहारा थे।

बाद में एक विधवा शिवरानी देवी से इन्होंने विवाह किया जो इस बात को भी दर्शाता है कि वे विधवा विवाह के कितने बड़े समर्थक थे। शिवरानी देवी एक प्रगतिशील सोच की महिला थीं और उन्होंने प्रेमचंद के सामाजिक कार्यों और लेखन में हमेशा उनका समर्थन किया।

प्रेमचंद ने कुल तीन सौ से ज़्यादा कहानियां, तीन नाटक, अठारह उपन्यास, कई अनुवाद और कई बाल-पुस्तकें लिखीं।

उपन्यासकार प्रेमचंद

प्रेमचंद को यूँही उपन्यास सम्राट की उपाधि नहीं दी गयी है। भारतीय जनमानस की जैसी सजीव प्रस्तुति उन्होंने की है, कोई और न कर पाया।

प्रेमचंद ने 1918 में 'बाज़ारे हुस्न' नाम से उर्दू में एक उपन्यास लिखा जो बाद में हिंदी में 'सेवासदन' नाम से भी प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने एक स्त्री के वेश्या बनने और उसके जीवन को कागज पर उतारा।

हिंदी साहित्यकार डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार,"सेवासदन भारतीय नारी की पराधीनता की समस्या को सामने रखता है।"

इसके बाद 1921 में किसानों की दशा को दिखाता उनका पहला उपन्यास 'प्रेमाश्रम' प्रकाशित हुआ। अवध के किसान आंदोलनों के दौर में 'प्रेमाश्रम' किसानों के जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास था। फिर 'रंगभूमि', 'कायाकल्प', 'निर्मला', 'गबन', 'कर्मभूमि' से होता हुआ उपन्यास लिखने का उनका यह सफर 1936 में 'गोदान' के तक पहुंचा।

गोदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक सजीव कृति है। ग्रामीण जीवन पर आधारित इस उपन्यास में हम किसान, मजदूर, सामंतवादी सोच, पाखण्ड और जातीय शोषण से साक्षात्कार करते है। जो तत्कालीन भारतीय समाज का एक नग्न सत्य उजागर करता है। अपने उपन्यास के नायक होरी के माध्यम से उन्होंने समाज का जो शिल्प रूपी ताना-बाना बुना है वह की जादू से कम नहीं है।

एक समय के चित्रण में वे लिखते हैं,

"लू चल रही, बगुले उठ गए हैं, धरती तप रही है, मगर किसान अपने खलियान में कार्यरत हैं। कहीं मढ़ाई हो रही है और कहीं अनाज वसा जा रहा है। कामगार अपने हक के लिए चारों तरफ जमा हैं।"

इसी उपन्यास से हम देखते हैं प्रेमचंद आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर स्थापित हो रहे थे। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देने जैसा था। गोदान पढ़कर महसूस होता है कि किसान का जीवन सिर्फ़ खेती से जुड़ा हुआ नहीं होता। उसमें सूदखोर जैसे पुराने ज़माने की संस्थाएं तो हैं ही नए ज़माने की पुलिस, अदालत जैसी संस्थाएं भी उनका खून चूसने को तत्पर हैं। यह व्यवस्था तंत्र होरी की जान लेता है। होरी की मृत्यु पाठकों के ज़हन को झकझोर देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि तब तक प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोहभंग हो चुका था।

कहानीकार प्रेमचंद

अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को समाज की विभिन रूढ़ियों, बुराइयों, रिश्तों के खोखलेपन, धन-लोलुपता और सामाजिक भेदभाव से साक्षात्कार कराने वाले प्रेमचंद लगभग तीन सौ कहानियाँ लिखीं।

प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सन 1908 में 'सोजे वतन' नाम से एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। सोजे वतन का अर्थ है 'देश का मातम या राष्ट्र का विलाप'। इसमें पांच कहानियां शामिल थीं, दुनियां का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शॉल का पुरस्कार और देश का मातम। पांचों कहानियां उर्दू में लिखी गयी थीं। इसी संग्रह की एक कहानी 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' जिसे प्रेमचंद की पहली कहानी मन जाता है।

हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने इसे देशद्रोही लेखन करार दिया। परिणामस्वरूप प्रेमचंद को सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। सोजे वतन की सभी प्रतियाँ जब्त कर ली गईं और जला दी गईं। तब प्रेमचंद नवाबराय नाम से लेखन करते थे। इनको हिदायत दी गयी कि अब से नवाबराय लेखन कार्य नहीं करेंगे।

इस घटना के बाद ही नवाब राय ने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया।

प्रेमचंद को यह नाम उनके मित्र दयानारायण निगम ने दिया था।

इसके पश्चात उनकी अगली कहानी 'बड़े घर की बेटी' उन्नीस सौ दस में 'जमाना' पत्रिका में प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुई। इसके बाद उनकी सारी कहानियां जैसे- पूस की एक रात, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ईदगाह, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, मंत्र, कफन व अन्य प्रकाशित हुईं। प्रेमचंद की प्रत्येक कहानी अपने आप में एक धरोहर है।

इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों की बात की जाए तो सभी कहानियाँ एक से बढ़कर एक कथानक, शिल्प और कथानक समेटे हुए हैं परंतु जिस प्रकार इनके उपन्यासों में जो स्थान गोदान का है वही स्थान कफ़न का है। इसमें दलितों की जिस स्थिति का वर्णन किया वह झकझोर कर रख देता है। गरीबी क्या से क्या न करवाये ये इस कहानी में नजर आता है। माधव और घीसू बाप बेटे हैं, झोंपड़े के बाहर बैठे चोरी कर लाये गए आलू भून रहे हैं और झोंपड़े के अंदर माधव की पत्नी प्रसव वेदना से अकेली तड़प रही है लेकिन दोनों में से कोई उसके पास नहीं जाता। क्योंकि दोनों को ही डर है कि कहीं आलू दूसरा न खाया जाए और वह भूखा राह जाए। घीसू के कहने पर माधव का पहला ही वक्तव्य," मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती। देखकर भी क्या करूँगा।"

इस कथन से प्रेमचंद ने गरीबी से उपजी असंवेदनशीलता का जो दृश्य प्रस्तुत किया है, अहा! आत्मा को छलनी कर देता है।

अंत मे जब बुधिया मर जाती है तो उसके कफन के लिए गांव के लोगों ने चंदा किया, जमींदार ने दो रुपये दिए। जब कफन खरीदने गए। जन्मभर में इतने रुपये एक-साथ न देखे थे। अतः दोनों के मन में अप्रत्याशित विचार जन्म लेते हैं। दोनों शराब खरीदते हैं, पीते हैं और टुन्न हो जाते हैं। लेकिन लोगों क्या जवाब देंगे? कफ़न क्यों न लाए। एक कथन जो माधव ने कहा उनकी दरिद्रता की इंतिहा को बयां करता है," बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब ख़िला-पिला कर।"

अन्ततः जब उनका पेट भर जाता है तो वे अपनी बची हुई पूड़ियों की पत्तल एक भिखारी को दे देते हैं और देने के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव करते हैं।

प्रेमचंद ने बताया कि जब मनुष्य का पेट भरा होता तो वह दान पुण्य के बारे में भी सोच पाता है। अर्थात भूख के प्रति आदमी कितना बेबस हो जाता है।

एक अन्य कहानी 'बूढ़ी काकी में उन्होंने बुजुर्गों के प्रति रिश्तों की असंवेदनशीलता का जो दृश्य प्रस्तुत किया है, वह विचलित कर देता। बुढापे में लोगों की मानसिकता किस प्रकार होती है और व किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता है, इस कटु सत्य को उजागर करता है।

इस तथ्य को उनकी कुछ पंक्तियों से समझ सकते हैं," उन्हें एक एक पल एक-एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी। अब मेहमान आ गए होंगे। लोग हाथ-पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए होंगे। जेवनार गाया जा रहा है,.....।"

उसकी दयनीय स्थिति को उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया,"लाडली काकी का अभिप्राय न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीं, क्षुधातुर, हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी।'

अन्य कहानियों में ईदगाह के माध्यम से बाल मनोविज्ञान का जो मर्मस्पर्शी दृश्य उकेरा है वह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है

उनके जीवन की कुछ रोचक घटनाएँ

स्वाभिमानी प्रेमचंद

उन दिनों मुंशी प्रेमचंद शिक्षा विभाग में थे। एक दिन इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आया। उन्होंने इंस्पेक्टर को स्कूल दिखा दिया। एक दिन वह स्कूल नहीं गए और अपने घर पर ही अखबार पढ़ रहे थे। जब वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तभी सामने से इंस्पेक्टर की गाड़ी निकली। इंस्पेक्टर ने प्रेमचंद को देख, प्रेमचंद ने भी इंस्पेक्टर के देखा। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि प्रेमचंद कुर्सी से उठकर उसको सलाम करेंगे। लेकिन प्रेमचंद कुर्सी से हिले तक नहीं। यह बात इंस्पेक्टर को नागवार गुजरी। उसने अपने अर्दली को मुंशी प्रेमचंद को बुलाने भेजा। जब मुंशी प्रेमचंद गए तो इंस्पेक्टर ने शिकायत की कि तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा अफसर निकल जाता है तो तुम सलाम तक नहीं करते हो। मालूम होता है कि तुम बहुत घमंडी हो। इस पर मुंशी प्रेमचंद ने जवाब दिया, "बात ऐसी है श्रीमान, जब मैं स्कूल में रहता हूं, तब तक ही नौकर रहता हूं। बाद में मैं भी अपने घर का बादशाह होता हूं।"

हिंदू सभा हो गई नाराज

उन्होंने एक लेख लिखा था जिस पर हिंदू सभा वाले नाराज हो गए थे। इस पर उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा लिखते ही क्यों है कि लोग भड़क जाते हैं और आपके दुश्मन बन जाते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'लेखक को पब्लिक और गर्वनमेंट अपना गुलाम समझती है। आखिर लेखक भी कोई चीज़ है। वह सभी की मर्जी के मुताबिक लिखे तो लेखक कैसा? लेखक का अपना अस्तित्व है। सरकार जेल में डालती है, पब्लिक मारने की धमकी देती है, इससे लेखक डर जाये और लिखना बन्द कर दे?

पाखंड के विरोधी

एक बार किसी बात पर उनकी पत्नी ने जब भगवान का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि भगवान मन का भूत है, जो इंसान को कमजोर कर देता है। स्वावलंबी मनुष्य ही की दुनिया है। अंधविश्वास में पड़ने से तो रही-सही अक्ल भी चली जाती है।इस पर उनकी पत्नी ने कहा, गांधीजी तो दिन-रात 'ईश्वर-ईश्वर' चिल्लाते रहते हैं।जवाब में प्रेमचंद बोले, वह एक प्रतीक भर है। वह देख रहे हैं कि जनता अभी बहुत सचेत नहीं है। और फिर जो जनता सदियों से ईश्वर में आस्था रखती हो वह एकाएक अपने विचार बदल नहीं सकती है। इसी से वे भी शायद भगवान का ही सहारा लेकर चल रहे हैं।

प्रेस मजदूरों की मदद

चालीस रुपये दो बार दिए गए दोनों बार उन्होंने वह रुपये प्रेस के मजदूरों को दे दिये। मेरे नाराज होने पर उन्होंने कहा कि यह कहां का इंसाफ है कि हमारे प्रेस में काम करने वाले मजदूर भूखे हों और हम गरम सूट पहनें।“

प्रेमचन्द उच्च कोटि के लेखक होने के साथ साथ उच्चकोटि के मानव भी थे। बाहर से बिल्कुल साधारण दिखने वाले प्रेमचन्द अन्दर से जीवनी–शक्ति के मालिक थे। जो एक बार उन्हें जान लेता उनका मित्र हो जाता। वह दिखावे के जीवन से बहुत दूर रहते थे।

ईश्वर के प्रति आस्था

शुरुआती जीवन में ईश्वर के प्रति उनकी प्रगाढ़ आस्था थी लेकिन जीवन की कठिनाइयों के कारण वह कभी भी ईश्वर के प्रति आस्थावान न राह सके। धीरे – धीरे वे अनीश्वरवादी से बन गए थे। एक बार उन्होंने जैनेंद्र जी को लिखा “तुम आस्तिकता की ओर बढ़े जा रहे हो – पक्के भग्त बनते जा रहे हो। मैं संदेह से पक्का नास्तिक बनता जा रहा हूँ।“

मृत्यू के कुछ घंटे पहले भी उन्होंने जैनेन्द्रजी से कहा था – “जैनेन्द्र, लोग ऐसे समय में ईश्वर को याद करते हैं मुझे भी याद दिलाई जाती है। पर मुझे अभी तक ईश्वर को कष्ट देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।“

जीवन के अंतिम दिन-

सन उन्नीस सौ इक्कीस में असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वाहन पर इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद एक बार फिर से आर्थिक संकट ने इन्हें घेर लिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी प्रेमचंद साहित्य सेवा में लगे रहे। लेखन को अपना व्यवसाय बनाकर माधुरी, मर्यादा आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य करते रहे। प्रेमचंद ने अपने मित्र प्रवासिलाल के साथ मिलकर 'सरस्वती प्रेस' भी खरीदा और हंस नामक पत्रिका शुरू की। जागरण पत्र भी निकाला। लेकिन इसमें उन्हें बहुत आर्थिक क्षति हुई।

इन्हीं अभावों और चिंताओं से प्रेमचंद का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया।

अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे 'मंगलसूत्र' उपन्यास लिख रहे थे। लेकिन वे इसे पूरा किये बिना ही इस संसार से विदा हो गए।

लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उन्होंने आख़िरी सांसें लीं और साहित्य का यह सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। साहित्य के आकाश पटल पर ध्रुव तारे की तरह सदैव चमकता रहेगा।

वर्तमान परिदृश्य में भी प्रेमचंद उतने ही सार्थक हैं जितने तब थे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के ऐसे रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण और गहन संवेदनाओं के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर किया। प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान के कारण उन्हें हिंदी साहित्य का "उपन्यास सम्राट" कहा जाता है। उनका साहित्य समाज के लिए एक दर्पण है, जो आज भी आईना दिखाने का कार्य करता है। उनका साहित्य हमें मानवीय करुणा, सामाजिक न्याय और संवेदनाओं से जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में बदलाव के लिए साहित्य की क्या भूमिका होनी चाहिए।

What's Your Reaction?

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0