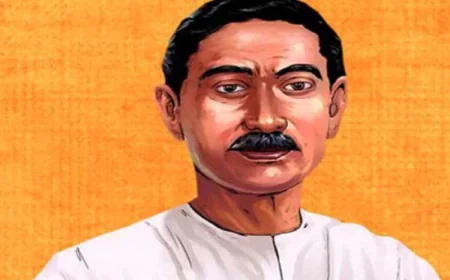

प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर पवन अग्रवाल लिखते हैं- `द्विवेदी युग से लेकर नई कविता तक बदलते कथ्य एवं शिल्प को अपनी रचना धर्मिता में स्थान देनेवाले, उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करने वाले, खड़ी बोली को ब्रज, अवधी और मैथिली काव्य भाषा की भाँति स्वभाविक कोमलता प्रदान करने वाले मानवतावादी कवि और भारतीय संस्कृति के व्याख्याता मैथिलीशरण गुप्त के साहित्य का फलक व्यापक है।’

डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं- `मैथिलीशरण गुप्त की महत्ता इस बात में है कि व्यापक आलोचकीय अनिच्छा के बावजूद वे आधुनिक काल के एक बड़े कवि हैं। उनकी लोकप्रियता के कई कारण बताए जाते हैं, जैसे सीधी सरल भाषा, पौराणिक आख्यान, व्यापक हिन्दू नैतिक मूल्यों का समर्थन और राष्ट्रीय विचारधारा की अभिव्यक्ति।

`एक प्रख्यात साहित्यकार लिखते हैं -

`हिन्दी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में `दद्दा' के नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति `भारत-भारती' (१९१२) भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गाँधी ने उन्हें `राष्ट्रकवि' की पदवी भी दी थी। उनकी जयन्ती ३ अगस्त को हर वर्ष `कवि दिवस' के रूप में मनाया जाता है। पवित्रता, नैतिकता और परम्परागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो `पंचवटी' से लेकर `जयद्रथ वध', `यशोधरा' और `साकेत' तक में प्रतिष्ठित और प्रतिफलित हुए हैं। `साकेत' उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है।'

उनका जन्म ३ अगस्त १८८६ में पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशी बाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चिरगांव में हुआ। घर में ही हिन्दी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। १२ वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में `कनकलता' नाम से कविता रचना प्रारंभ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पर्क में आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक `सरस्वती' पत्रिका में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गईं।

प्रख्यात कवि रामधारी सिंह `दिनकर' ने मैथिलीशरण गुप्त के बारे में लिखा है - `पुनरुत्थान' ने हमारी सारी संस्कृति, सम्पूर्ण इतिहास और सम्रग विश्वास पर जो नया आलोक फेंका, उसकी अधिक से अधिक अभिव्यक्ति सबसे प्रथम मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं में ही हुई। इसलिए हिंदी में पुनरुत्थान के कवि वे ही माने जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे बंगला में पुनरुत्थान के कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर हुए हैं।'

देश और युग की समस्याओं तथा चुनौतियों को गुप्त जी भली-भाँति जान चुके थे। जन-मानस में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए और वर्तमान दुर्दशा के कारणों को जानने के लिए मैथिलीशरण गुप्त ने अतीत के वैभवशाली भारत का चित्र अपनी कविताओं द्वारा प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि भारत की प्राचीन सभ्यता ही जनता को वह संदेश, वह प्रेरणा दे सकती है जिससे राष्ट्रीय भावना का निर्माण हो सके।

`ज्यों-ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी।'

(भारत-भारती, पृष्ठ संख्या - ७२)

गुप्त जी की अतीत के आधार पर लिखी गई रचनाएं इस प्रकार हैं -

`साकेत', `पंचवटी', `प्रदक्षिणा', `जयद्रथ वध', `सैरन्ध्री', `बकसंहार', `नहुष', `हिडिम्बा', `युद्ध', `यशोधरा', `शकुन्तला' आदि। `साकेत' रामायण को आधार बनाकर लिखी गई महत्वपूर्ण रचना है। यह मुख्य रूप से मानव जीवन और मानव मूल्यों का काव्य है।

गुप्त जी का कहना था कि तत्कालीन युग की परिस्थिति के प्रति किसी भी तरह की हीन भावना में नहीं रहें, बल्कि देश के गौरव को बढ़ाने के लिए कर्तव्य-भावना से प्रेरित होकर जनता का कार्य करें। इस भावना की अभिव्यक्ति उनकी प्रसिद्ध कृति `द्वापर' में इस प्रकार हुई है -

`अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी,

सजग रहो, इससे दुर्बलता और हीनता होगी।

जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है,

अहा! हमारे आगे कितने कर्मक्षेत्र पड़ा है।'

(मैथिलीशरण गुप्त - `द्वापर', पृष्ठ सं. - ५२)

गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। 'भारत-भारती' में देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया। भारत श्रेष्ठ था, है और सदैव रहेगा - यह भाव इन पंक्तियों में गुंजायमान है -

`भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ?

फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल कहाँ?

संपूर्ण देशों से अधिक किसान देश का उत्कर्ष है?

उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन, भारतवर्ष है।’

देश में स्वतंत्रता आन्दोलन एवं राष्ट्रीय भावना का उदय पुनरुत्थान के वैचारिक आन्दोलन के प्रचार के रूप में हुआ। गाँधी जी ने इस आन्दोलन को नये आयाम प्रदान किए। मैथिलीशरण गुप्त को नवजागरण की विचारधारा का प्रतिनिधि कवि कहा गया है। वे गांधीवाद के प्रतिनिधि कवि भी हैं। उन्होंने गांधीवादी विचारों को स्वर दिया।

स्वदेश की महिमा गुप्त जी ने अनेक प्रसंगों में गाई। `गुरूकुल' में गुरू गोविंद सिंह के मुख से देश के गौरव का गान इस तरह से किया है -

`जिसके तीन ओर अर्णव है,

चौथी ओर हिमालय पीन।

ऐसा देश दुर्ग पाकर भी,

रह न सके हा! हम स्वाधीन।'

(गुरूकुल, पृष्ठ सं०-२२०)

`स्वदेश संगीत' में गुप्त जी की कविता नीलाम्बर परिधान हरित पट पर शोभित है। विदेशी शक्तियों से देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए `साकेत' के राम कृत संकल्प है -

`पुण्य भूमि पर पाप कभी हम सह न सकेंगे,

पीड़क पापी यहाँ और अब रह न सकेंगे।'

(लीला, पृष्ठ सं०-२४)

इसी प्रकार, ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित रचनाओं में गुप्त जी ने अनेक पात्रों के द्वारा स्वदेश के लिए बलिदान की भावना व्यक्त की है -

`जन्मदायी धायि! तुझसे उऋण अब होना मुझे,

कौन मेरे प्राण रहते देख सकता है तुझे।

मैं रहूँ चाहे जहाँ, हूँ किन्तु तेरा ही सदा,

फिर भला कैसे न रक्खूँ ध्यान तेरा सर्वदा।'

(रंग में भंग, पृष्ठ सं०-२९)

`भारत-भारती' के (पृष्ठ सं०-१८७-१८८) पर भी वे लिखते हैं -

`इस देश को है दीनबंधों! आप फिर अपनाइए,

भगवान! भारतवर्ष को फिर पुण्यभूमि बनाइए।

वरमंत्र जिसका मुक्ति था, परतंत्र पीड़ित है वही,

फिर वह परम पुरुषार्थ इसमें शीघ्र ही प्रकटाइए।'

राष्ट्रीयता और विश्व-प्रेम में धर्म बाधक नहीं है, बल्कि धर्म का उद्देश्य विश्व-बन्धुता की भावना बढ़ाने का होना चाहिए -

`किन्तु हमारा लक्ष्य, एक अम्बर, भू-सागर,

एक नगर-सा बने विश्व, हम उसके नगर!'

(राजा-प्रजा)

सिद्धराज की माता को यह जानकर अत्यंत खेद होता है कि मंदिर प्रवेश सबके लिए उपलब्ध नहीं है। वह बिना दर्शन किए ही लौट आती है और मंत्री के पूछने पर स्पष्ट कह देती है -

`मंदिर का द्वार जो खुलेगा सबके लिए,

होगी तभी मेरी वहाँ विश्वंभर भावना।'

उनके काव्यों में दर्शन उनके कलाकार के व्यक्तित्व पक्ष का परिणाम न होकर सामाजिक पक्ष का अभिव्यक्तिकरण है। वे बहिर्जीवन के दृष्टा और व्याख्याता कलाकार हैं, अन्तर्मुखी कलाकार नहीं। कर्मशीलता उनके दर्शन की केन्द्रस्थ भावना है। `साकेत' में भी राम के द्वारा कहलाते हैं -

`सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया,

इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।'

लक्ष्मण भी जीवन की प्रत्येक प्रतिक्रिया में लोकोपकार पर बल देते हैं। अतः वे अत्यंत उदारता से कहते हैं -

`मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ,

किन्तु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ।'

`साकेत' में गुप्त जी ने राम के प्रति अपनी भक्ति भावना भी प्रकट की है। गुप्त जी की वैष्णव भक्ति ने आकुल होकर पुकार की -

`राम, तुम मानव हो? ईश्वर नहीं हो क्या?

विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या?

तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे,

तुम न रमो तो मन तुममें रमा करे।'

तथा राम के चित्रांकन में गुप्त जी ने जीवन के रहस्य को उद्घाटित किया है -

`किसलिए यह खेल प्रभु ने है किया,

मनुज बनकर मानवी का पय पिया।।

भक्तवत्सलता इसी का नाम है,

और वह लोकेश लीला धाम है।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी के काव्यों में दार्शनिकता के साथ-साथ रहस्यात्मकता एवं आध्यात्मिकता का भी अद्भुत सामंजस्य है।

गुप्त जी की आधुनिक काव्य चेतना पर नवजागरण की नारी संबंधी विचारधारा का बहुत ही गहरा और व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। गुप्त जी ने `साकेत', `यशोधरा', `विष्णुप्रिया', `रत्नावली', `जयिनी' काव्य-रचनाओं में नारी को उच्च और मधुर प्रेरणामयी सहयोगिनी के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। हिन्दी साहित्य के काव्य क्षेत्र में जो कुछ ऐसे नारी पात्रों की उपेक्षा हो रही थी, जिनके त्याग, उदारता और वेदना की अब तक कहीं भी चर्चा नहीं हुई थी, गुप्त जी ने 'साकेत' में 'उर्मिला' और `यशोधरा' में राहुल जननी की वेदना को स्वर देकर नारी के अस्तित्व बोध को अभिव्यक्त किया है।

`उर्मिला' विरह व्यथित होकर भी स्वाभिमान और वीर भावना से ओत-प्रोत है। सीता हरण और लक्ष्मण-शक्ति के प्रसंग को हनुमान से सुनकर जब सभी साकेतवासी रावण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं, तब उर्मिला माथे पर सिन्दूर लगाकर और हाथ में भाला लेकर साक्षात दुर्गा का वेश धारण करके गरजती हुई उनके सामने आकर तेजस्वी वाणी में घोषणा करती है -

`नहीं, नहीं पापी का सोना यहाँ न लाना,

भले सिंधु में वहीं डुबोना।

जाते हो तो मान हेतु ही तुम सब जाओ,

विंध्य-हिमाचल-भाल भला।

झुक जाय, धीरो,

चन्द्र-सूर्य-कुल-कीर्ति-कला

रुक जाय न वीरो।'

`यशोधरा' गुप्त जी की दूसरी महान कृति है, जिसमें गौतम बुद्ध, यशोधरा तथा पुत्र राहुल की कथा को विस्तार दिया गया है। यशोधरा की गौतम के महान लक्ष्य के प्रति पूर्ण सहानुभूति थी, परन्तु पति द्वारा निद्रावस्था में उसकी अनुमति लिए बिना गृहत्याग करने से यशोधरा अपने नारीत्व को तिरस्कृत और अपमानित अनुभव करती है। यशोधरा की वेदना इन पंक्तियों में अनुभव कीजिए -

`सिद्धि हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात,

पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याघात।

सखि, वे मुझसे कह कर जाते,

कह, तो क्या वे मुझको अपनी पथ-बाधा ही पाते?'

सिद्धार्थ के निर्वाण हेतु चले जाने के बाद यशोधरा शोक में डूब जाती है, फिर भी जन-कल्याण हेतु गये अपने पति के उच्च संकल्प के लिए वह त्यागमयी भावना से कह उठती है -

`जायें, सिद्धि पायें वे सुख से,

दुःखी न हों इस जन के दुःख से।'

गौतम भगवान बुद्ध बनकर जब उसके आँगन में लौटकर आये, जहाँ से वे उसे छोड़कर गये थे और यशोधरा ने अपने जीवन के तप का फल प्राप्त कर लिया। यहाँ यशोधरा का मानिनी रूप अडिग दिखाई देता है। वह जानती है कि -

`यदि वे चल आये हैं इतना,

तो दो पद उनको है कितना।

क्या भारी वह, मुझको बिताना,

पीठ उन्होंने फेरी,

ऐ मन! आज परीक्षा तेरी।'

यशोधरा इस परीक्षा में सफल हो जाती है। गौतम बुद्ध स्वयं आते हैं और कहते हैं -

`मानिनी, मान तज लो, रही तुम्हारी बान।

दानिनी, आया स्वयं द्वार पर यह तत्र भवान।'

यशोधरा ने उस भिक्षु शिरोमणि को अपनी गोद का अमूल्य रत्न, पुत्र राहुल को देकर नारी के त्याग का अभूतपूर्व आदर्श उपस्थित कर दिया। गुप्त जी ने अन्य ग्रंथों के समान सिद्धार्थ के प्रमुखता न देकर इस काव्य को यशोधरा पर केंद्रित रखा है, क्योंकि नारी की प्रतिष्ठा समय की माँग थी।

गुप्त जी द्वारा नारी की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की इसी काव्य-धारा की अगली कृति `विष्णुप्रिया' और `जयिनी' है। विष्णुप्रिया सामान्य गृहिणी है। मध्यकालीन भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के गृह-त्याग के कारण उनकी पत्नी विष्णुप्रिया को जो व्यथा-वेदना सहनी पड़ी, उसी का रेखांकन इस कृति में किया गया है।

चैतन्य महाप्रभु जब विष्णुप्रिया से प्रेम-धर्म के प्रसार हेतु गृह-त्याग के लिए आज्ञा माँगते हैं, तो उस समय विष्णुप्रिया समस्त नारी समाज की विवशता का प्रतिनिधित्व करती हुई कहती है -

`तो क्या करूँ, कर ही क्या सकती हूँ और मैं?

रो-रोकर मरना ही नारी लिखा लाई है।'

परन्तु वह अपने पति की भर्त्सना भी करती है -

`कौन योग पूर्ण होगा त्याग कर मुझको?

धर्म के विरुद्ध ही तुम्हारा यह कर्म है।'

(विष्णुप्रिया, पृष्ठ सं. ४२)

विष्णुप्रिया इतना कहकर चुप नहीं रहती है, बल्कि सांसारिकता के मोह से दूर भाग रहे अपने पति के लिए आक्रोश भरा व्यंग्यपूर्ण उलाहना भी देती है। जब चैतन्य महाप्रभु लौटकर आते हैं, तो वह अपना सारा दुख भुलाकर उनका प्रेमपूर्वक स्वागत करती है और महाप्रभु के कहने पर भगवान का ध्यान भी करती है। महाप्रभु विष्णुप्रिया का आभार व्यक्त करते हैं -

`हाय! प्यारी विष्णुप्रिये! बोले हँसकर ही,

तुम अवरोधिनी नहीं, अब हो प्रबोधिनी।'

(विष्णुप्रिया, पृष्ठ ८४)

गुप्त जी के काव्य पर मानवतावादी विचारधारा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनके काव्य के विषय पौराणिक कथानकों पर आधारित हैं, विशेष रूप से 'नहुष' और 'देवदास'। इनमें मानव के स्वावलंबी बनने और विकास की ओर बढ़ने के संकल्प को व्यक्त किया गया है। 'द्वापर' की इन पंक्तियों में मानवीय मूल्यों की स्थापना का अनुभव कीजिए -

`सच पूछो तो ऐसा अद्भुत अपना यह मानव ही,

कभी देव बन जाता है तो कभी दानव भी।

मैं कहता हूँ यदि मनुष्य ही बने मनुष्य हमारा,

तो कट जाए देव-दैत्यों का कलह-कलुष यह सारा।'

(द्वापर, पृष्ठ सं. -१०३)

`गुरूकुल' की इन पंक्तियों में भी मनुष्यता की स्थापना की आकांक्षा है -

`हिन्दू हो या मुसलमान हो नीच रहेगा फिर भी नीच,

मनुष्यत्व सबसे ऊपर है मान्य महीमण्डल के बीच।'

गुप्त जी के काव्य `पंचवटी' में प्रकृति के मनोहारी चित्र हैं तथा भारतीय संस्कृति की महक भी -

चारूचंद्र की चंचल किरणें, खेल रही हैं जल-थल में,

स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अवनि और अम्बरतल में।

पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण की नोकों से,

मानो झूम रहे हैं तरू भी, मन्द पवन के झोकों से।।

पंचवटी की छाया में है सुन्दर पर्णकुटीर बना,

जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर-वीर निर्भीकमना।

जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है?

भोगी कुसुमायुध योगी-सा बना दृष्टिगत होता है।'

मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं से देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना का संचरण हुआ। उनकी रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कविताओं, विशेषकर `भारत-भारती' से स्वतंत्रता आंदोलन को बड़ा बल मिला। यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत माना जाता है। वे भारतीय संस्कृति के व्याख्याता थे।

हिन्दी साहित्य के समालोचकों ने उन्हें समन्वयवादी कवि माना है। डॉक्टर सत्यपाल श्रीवत्स ने कहा है कि उनकी कृतियों में हम अतीत और वर्तमान का अद्भुत समन्वय देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं - `प्राचीन के प्रति पूज्यभाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है।'

प्रसिद्ध समालोचक और संपादक डॉक्टर नगेन्द्र का कथन है कि गुप्त जी की रचनाओं में प्राचीन आस्थाओं और जीवन मूल्यों के प्रति अटूट विश्वास और नवीन युग की सामाजिक बुराइयों के प्रति विद्रोही स्वर समन्वित होकर मणिकाञ्चन संयोग के समान प्रतिष्ठित हुए हैं।

वे १९५२-१९६४ तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। सन् १९५३ में भारत सरकार ने पद्मभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने सन् १९६२ में उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट. से सम्मानित किये गये। वे वहाँ मानद प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुए। १९५४ में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मभूषण से सम्मानित हुए।

१२ दिसम्बर १९६४ को दिल का दौरा पड़ने से हिन्दी साहित्य का यह दैदीप्यमान सितारा अस्त हो गया। ७८ वर्ष की आयु में उन्होंने दो महाकाव्य (साकेत १९३१, यशोधरा १९३२), १९ खण्ड काव्य, काव्य-गीत, नाटिकायें इत्यादि लिखीं। मौलिक तथा अनूदित सम्रग कृतियों का संकलन १२ खण्डों में वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली से प्रकाशित है।

कृतज्ञ राष्ट्र सदैव अपने इस वाणी-तनय को श्रद्धा के साथ स्मरण करता रहेगा। हर देशवासी को अपने इस अनमोल रत्न पर गर्व रहेगा।

अरुण कुमार यादव

मुंगेर, बिहार

Like

0

Like

0

Dislike

0

Dislike

0

Love

0

Love

0

Funny

0

Funny

0

Angry

0

Angry

0

Sad

0

Sad

0

Wow

0

Wow

0